ゴサマー・コンドル号は現在ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館に、人類最古の夢の一つを実現した記念物として保存されています。それは重量はわずか32kg弱だが、翼長29mという長大な翼をもち、アルミ管、段ボール、バルサ材、ピアノ線、そしてマイラープラスチックフィルムで作られています。[拡大図][ゴッサマーコンドルの詳細]

[拡大写真]

翼のアスペクト比を大きくすれば揚力/誘導抗力比を改善できます。ここでは、そのメカニズムを解明したプラントルの揚力線理論(1918年)を説明します。

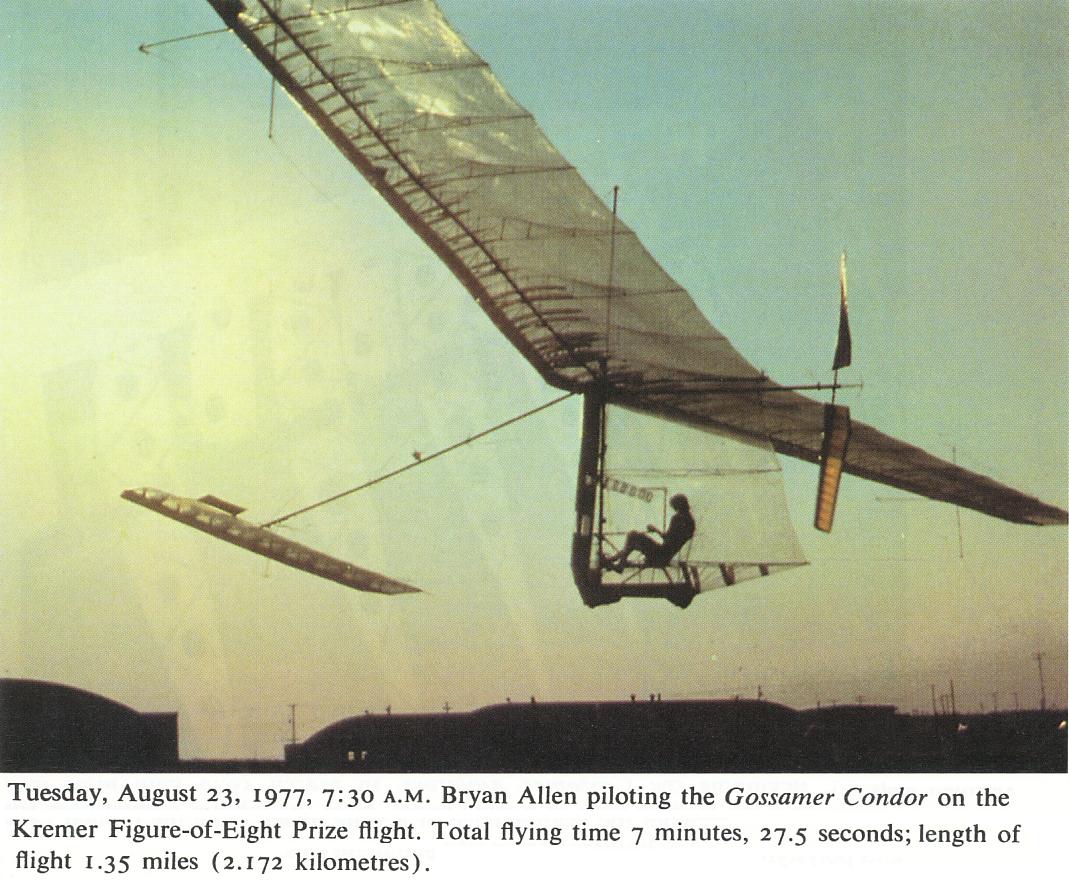

人力飛行機の研究・制作に関しては永い永い歴史がありますが、人力で空を飛ぶことを真の意味で実現した人はポール・マクリーディ(Paul B MacCready)であると言って良いでしょう。彼は、1977年8月23日にクレーマー賞を獲得することになった飛行を実現したゴサマー・コンドル号を制作した人です。クレーマー賞とは、イギリスの実業家ヘンリー・クレーマーが1959年に設定した賞で、人力飛行機で、800mの距離を置いて立てられた二本の折り返し標識を8の字のコースで飛行することを成功した者に賞金5万ポンドを与えるというものです。

ゴサマー・コンドル号は現在ワシントンのスミソニアン航空宇宙博物館に、人類最古の夢の一つを実現した記念物として保存されています。それは重量はわずか32kg弱だが、翼長29mという長大な翼をもち、アルミ管、段ボール、バルサ材、ピアノ線、そしてマイラープラスチックフィルムで作られています。[拡大図][ゴッサマーコンドルの詳細]

[拡大写真]

さらに、マクリーディは1979年にコンドルを改良したゴサマー・アルバトロス号で人力飛行によるイギリス海峡横断(35.81kmを2時間49分で)を成功させた。[拡大図][ゴッサマーアルバトロスの詳細]

[拡大写真]

コンドル号制作の過程を説明したマクリーディのインタビュー記事[参考文献11.]によると、彼の着想の本質はハンググライダーと同程度の重量を保ったままで、翼スパンを27mまで拡大できれば人間の力で飛べる飛行機を作れることに気付いたことのようです。

アスペクト比を大きくすれば揚力/誘導抗力比を大きくすることができることは、航空工学の翼理論を学んだ人なら誰もが知っていた。そのため、それまでに作られた人力飛行機はいずれも高アスペクト比の翼を採用しており、コックピットも空気力学的にもスマートな形状を追求したものでした。しかし、マクリーディのように翼スパンが27m(実機は29m)という馬鹿げたほど長大で大きくした翼を考えた人はそれまでいなかったのです。

正直なところ、私は彼の人力飛行機の形状を見て大変驚かされました。特に驚いたのは、その翼の尋常でない大きさやカナード翼(先尾翼)もさることながら、人が乗る部分も(たとえ流線型断面を持つにしても)馬鹿げたほど大きく上下方向にも長い、そしてピアノ線が沢山張り巡らされていることです。馬鹿げた大きさのコックピットや、ピアノ線を張り巡らした構造など常識に反する着想が軽量化を可能にしたのだと思いますが、これでうまくいくのが正直信じられませんでした。参考文献13.の日大「リネットⅠ」のスマートな機体に比べたら決してかっこいいとは思えません。

おそらく彼は、このような低速機の場合は人が乗るコックピットの大きさや張り巡らされたピアノ線の抵抗はそれほど問題にはならないのだから、このようにすればピアノ線によって翼を効率良く支えることができて、これほどアスペクト比が大きくかつ巨大な翼でも当時の技術と材料で充分に軽量化でき、十分な強度を持った誘導抵抗が小さい翼が制作可能だと気付いたのではないでしょうか?

彼が成功した鍵はおそらく、その長大な翼を持つ機体をハンググライダー程度の重さに押さえることができさえすれば人力による飛行が可能であることを計算で導いたことと、当時そのことを可能にする材料が入手可能で、それらを旨く組み合わせれば必要な軽量化を実現できる形状があることを見抜いたことだと思います。それまでの人力飛行機が成功できなかったのは、ひとことで言うと重すぎたのだと思います。高アスペクト比の巨大翼をいかにして軽量化するかが最大のポイントだったのでしょう。

翼のアスペクト比が軽量・非力な滑空飛行機に取っていかに大事な要素であるかは、グライダー、ハンググライダー、パラグライダー、人力飛行機のいずれもがアスペクト比をより大きくすることでその性能を向上させてきたことから明らかです。人力飛行機が実現できたのは、ひとえに流体力学の翼理論における大定理「翼のアスペクト比(縦横比)を大きくすれば揚力/誘導抗力比を大きくできる」に基づくきわめて長大な翼を必要な軽さで作ることが可能になったからです。

素人の考えでは、翼弦[コード]が狭く左右に広げた翼の長さ[翼幅 スパン]が大きい翼は、確かに揚力は増えるだろうがその翼幅が長くなればなるほど空気抵抗は増えるように思えます。空気抵抗が増えれば飛行機を推進するためにより大きな力が必要になりますので、人力飛行機でそのような高アスペクト翼が必須だということが常識ではなかなか理解できません。翼理論が教える、このきわめて奇妙で不思議な定理を徹底的に突き詰めたマクリーディは偉大です。それまで誰もなしえなかった人類の夢を実現したのですから!

このページは上記の性質を明らかにしたプラントルの揚力線理論を説明するものです。この理論の理解にはかなりの準備が必要で長くなりますがなにとぞご容赦ください。

翼の働きを理論的に理解するには、それ以前の「翼とは何か?」が認識されてきた歴史的な流れを把握しておくことが必要です。その当たりは別稿「翼理論の芽生え(リリエンタール、ラングレー、ライト兄弟の飛行)」で説明しておりますので御覧ください。

有限幅の翼[三次元翼]の性質を理解するには、まず翼幅(スパン)が無限に長い翼[二次元翼]の性質の理解、特に循環理論に基づく揚力発生メカニズムの理解が必要です。その当たりは別稿「二次元翼理論(等角写像とジューコフスキーの仮定)」で説明しておりますのでそちらを御覧下さい。

ここの記述の大半は参考文献1.に依存しています。揚力線理論についてはこの本の説明が最も丁寧で解りやすい。

3.二次元翼理論で説明したように、翼の揚力は翼の周りにまとわりつく循環(渦)によって生じます。このとき翼幅(スパン)が無限に長い翼[二次元翼]では翼幅方向への変化は考えなくて良いが、有限翼幅の翼[三次元翼]では翼端から外側でどうなっているかを考えなければなりません。

流体の中に静止した翼であれ、静止流体中を進行する翼であれ、翼が流体に対して動くとその周りに循環(渦)が生じます。そのため翼上面では負圧が、翼下面では正圧が生じます。翼端ではそれらが出会うため翼端後縁付近では、下側で外向きの流れ、上側では内向きの流れが生じます[下左図]。このようにして翼を離れた流れはながれるに従って互いに巻き込んで二本の渦となる[下中図]。

この渦は各翼端の後ろに生成するのだが、ヘルムホルツの渦定理に従い流体分子に付随しているのだから、流体中を動く翼は上図の様な二本の渦を流体中に残す。おおざっぱに見ると揚力(従って循環)は前翼幅に渡り一定で有ると見て良い。そのため、翼から少し離れれば翼を一本の渦糸で置き換える事ができる。そのときヘルムホルツの渦定理からも言えるように渦糸は流体内部の有限の場所で終わることができずに無限遠まで続くか、または境界表面で終わらねばならない。[ただし、別稿「二次元翼理論」7.(1)4.で注意したようにこれらの渦は厳密な意味ではヘルムホルツの渦定理を満たしていません。]

今のように空気中を移動する翼では、出発時に流体中に残された渦[出立渦]と翼周りの渦[束縛渦]と、その両者を繋ぐ二本の翼端渦[自由渦]からなることになる。このとき[自由渦]は翼の進行に伴ってどんどん長くなって流体中に残されていくことになる。

上記の状況を最も単純化して示したものが(a)図の様な閉じた渦となる。翼が進行するとやがて、翼周りの束縛渦と無限に続く自由渦とで馬蹄形の(b)図となる。4.(2)でこの形の渦を航空機が飛行しているときの地面における圧力分布の計算に用いる。

しかし、翼の性能を論じる為にはこのような馬蹄形渦では単純すぎて実りある議論はできないので(c)図の様に無限小の過度を持つ異なる横幅の馬蹄形渦をたくさん組み合わせた系を考える。

(c)図の翼の後ろには微小な渦糸が並んだ自由渦の層(渦シート)ができるがそれらの渦糸は相互作用により真ん中の部分は下方に吹き下ろされて行きやがて左右より巻き込んで(d)図の様に変化していく。そして翼より離れた所では一対の渦対と見なせることになる。

その様子を流線と共に表すと下図のようになる。ただし、この図の理解は難しい。

[ここは、文献17.§3-10~§3-12も参照されてください。]

[側面図]

別稿「二次元翼理論」7.(1)4.[補足説明4]で説明したように、次の流線図を平行流と循環に伴う流れに分解すると下図のようになる。

ここで、流体は平板を突き抜けることはできないのですから、上右図の平板に垂直な循環による流れの成分[緑矢印]は上左図のUsinα[緑矢印]と反対方向を向いていなければならない。平板に沿った方向へは自由に流れることができるので、平板に沿った方向では互いに反対を向く必要はない。流体に対して静止しているカメラで見た流体粒子の動く様子を見るには最初の翼に対して固定したカメラで得られた流体粒子の動きから差し引くべき動きは-Uの速度ベクトルであって、これは翼の周りだろうと翼の中であろうと全て同じ方向を向いていなければなりません。

[正面図]

平板翼が迎え角を持って前進すると翼下面の空気は翼に対して上方に流れていることになるので、全く同様な議論により循環に伴う流れの流線図は上記のようになります。

つまり翼を側面から見ると下図の様に翼の面に垂直な方向に関しては翼幅bの細長い板が速度wで下方に落下している場合と同じです。

そのため上向きwの一様流中に翼幅bのある翼弦を持った翼をおいた場合の流線を表す速度分布から縦方向の一様速度wを差し引いた速度場が正面から見た時の流線図となる。つまり

となります。この場合も、流体は平板を突き抜けることはできないのですから、上右図の平板に垂直な循環による流れの成分[緑矢印]は上左図のw[緑矢印]と反対方向を向いていなければならない。つまり、平板翼が迎え角を持って前進すると、そこに元もとあった空気塊は下向きに加速されて吹き下ろす流れを生じることになる。

このとき、平板の上下面で翼幅方向の速度成分が不連続であることに注意してください。上面では中央に向かい、下面では翼端に向かう成分が生じます。

[後方図]

翼後縁直後の分離面については、翼位置での様子がそのまましばらく持続します。それは翼位置での正面図と同じです。

しかし、翼後縁からかなり離れると、二本の平行な渦糸が作る流線に近づいていきます。その場合の流線図は別稿「カルマン渦列(動的安定性解析)」4.(2)2.で説明しましたのでそちらを参照してください。

前項で述べた渦には、いずれも運動エネルギーが伴っています。この渦のエネルギーは仕事を費やして生じたものです。その仕事は翼が移動することによってしたものです。つまり翼が運動方向と反対方向に働く力[抗力]に抗して、翼が動くときに流体に対して成されたものです。

このとき、出発時に残される渦(出立渦)と翼に束縛されている渦(束縛渦)は、静止した翼が一定速度になるまでに費やされる仕事で生じます。しかし一定速度になった後には、これらの渦の保持に仕事が費やされることはありません。ところが自由渦は翼の進行に伴って次々と作られ、渦領域が拡大していきます。そのため翼は、次々と作られる自由渦の運動エネルギーをまかなうだけの仕事をし続けなければなりません。この仕事をするときに抗する力が翼に働く誘導抗力です。誘導という名前を付けたのはプランドルの弟子のマックス・ムンクですが、その意味は揚力に誘導されて必然的に生じるという意味です。つまり揚力を生み出すために避けがたい抵抗です。

このとき翼の単位幅当たりに付随する循環が大きくなれば同じ翼幅でも揚力は増加します。また翼に付随する循環が大きくなれば翼端から背後に残されていく渦糸[自由渦]の強さも大きくなりエネルギーも大きくなります。そのため、その渦を作り出すための仕事もおおきくなり、誘導抵抗も大きくなります。つまり誘導抗力は揚力が増大すると大きくなります。揚力は迎え角や、移動速度に関係しますから、誘導抵抗もそれらの量に関係することになります。後で説明しますが、誘導抗力は揚力の二次関数で増大します。

以上の話は単位翼幅当たりの揚力に付いてのものでしたが、揚力は他の条件が同じならば翼幅に比例します。そのとき翼の進行に伴って作られる翼端渦の強さは、他の条件が同じならば変化しません。それは自由渦を次々と新たに付け加えるための抗力は翼幅が変わっても変化しないことを意味します。

翼の発生する揚力は翼幅に比例して大きくなるのに翼端渦を作り出すための抗力は変化しないのですから、翼幅が大きい(アスペクト比が大きい)ほど揚力/誘導抗力比は大きくなることになります。これが三次元翼理論で最も重要なアスペクト比の効果です。これは上に述べた二次関数の揚力の変化に対する抗力の増加分を表す傾きが小さくなることを意味します。

結局のところ翼に働く抗力としては以下に述べる3種類があることになる。

揚力を生ずる為に費やされる仕事に関係して生じるのが前項で説明した誘導抵抗です。もし翼幅(スパン)が無限大なら誘導抵抗はゼロになります。また翼の迎え角を調整して揚力がゼロになった場合も、この抵抗はゼロになります。

揚力に対する誘導抵抗の比率はアスペクト比が大きくなると相対的に小さくなりますので低速の飛行機の翼にはアスペクト比は大きめの6以上が用いられます。一方、飛行速度が音速に近づくかそれを超えるほど速くなると誘導抵抗の影響は他の抵抗に比べて相対的に小さくなりますので、このような飛行機にはアスペクト比は1.5~3程度の小さなものが用いられます。

また翼の形状に伴って発生するのが伴流抵抗と摩擦抵抗です。伴流抵抗は流れが翼弦後半の翼面から剥離することによって生じる死水域の圧力と翼前部に働く圧力に差が生じることで生まれます。粘性の無い完全流体では本来ダランベールの背理と言われるようにこの抵抗はゼロです。粘性のある現実の流体でも注意深く設計された流線型の翼や、翼の厚さが薄くて流れに対して平行に置かれた平板翼のように剥離が生じにくい翼では、この圧力抵抗は小さくなります。その様な場合でも翼弦が長く平たい翼では翼面積に応じて表面摩擦は大きくなりますので当然摩擦抵抗は増えます。

逆に、ずんぐりした翼弦(スパン)の短い翼や、流れに垂直に置かれた円柱や平板の様な場合には摩擦抵抗は小さくなりますが逆に伴流抵抗は増大します。

結局、翼厚と翼弦の割合がほどよくバランスした流線型といわれる形状でこれらの抵抗値の和が一番小さくなります。そのように、この二つの抵抗は翼の形に応じて大きく変化するので形状抵抗と言われます。

別稿「二次元翼理論」で説明したように、境界層が層流か乱流かによって流れが剥離する点が翼弦上で前後に大きく変動しますので伴流抵抗も大きく変動します。また境界層も層流か乱流かによって表面摩擦力が異なりますので、境界層の乱流遷移点の違いでこちらも大きく変化します。そのためこれらの抵抗は境界層の状況に大きく影響されます。

これら3種類の抗力をそれぞれ別々に測定することは不可能です。後で示すように翼面の圧力分布を測定すると翼幅方向の揚力分布が計算できます。その値を用いれば理論計算から各迎え角における誘導抗力を求めることができる。この理論値と実測される抗力との差が伴流抗力と摩擦抗力の合計値とみなせる。

一方翼面の圧力分布を積分することで圧力抵抗は計算することができる。この計算値と実際に翼に働く抗力の測定値との差が摩擦抗力て見なしてよいであろう。

その様に考えれば、実際の各迎え角におけるこれらの抗力の大まかな値は別稿「二次元翼理論」で例示した揚力係数-抗力係数の実測極曲線図と揚力係数-誘導抗力係数の理論極曲線図の比較からを読み取る事ができる。この当たりは5.(4)で詳しく説明する。

4.(1)1.で翼周りの複雑な流れを簡略化したが、その(b)図の形を用いることにより、飛行機の重量が地面に伝達される有様を説明することができる。

別稿「二次元翼理論」3.(5)4.や4.(2)2.で説明した鏡像法を用い地面を対称面と考える。これを用いれば、地面に於いて垂直速度成分がゼロになる境界条件を満たす解を得るには地面に対して鏡像の位置に上空の飛行機が生み出す渦糸とちょうど逆回転の一対の渦糸系が存在するとすればよい。これは結局地面上の系だけが存在して、実際の飛行機の周りの渦糸が生み出す影響が地面で反射して上空に及ぼされていると考えることと同じだから、このような手順で旨くいくのです。

飛行機の真下の地面を原点に取り、xyz軸を図のように取る。

渦系によって地面上の空気塊に生じる付加的な速度分布を(u,v,w)とする。そのとき飛行機の飛行高度hがある程度高ければ、飛行速度をUに比較して、付加速度(u,v,w)は小さいと仮定できる。

翼端から後方に向かって生じる二本の自由渦は、実際には渦の互いの干渉による自己運動のためにわずかに下方に傾いているのですが、いまはこの傾きを無視できるほど小さいとする。その場合、この二本の自由渦は互いに平行で接近しておりしかも反対方向の回転を生じるので、この二本の渦糸からある程度離れると、この部分の渦糸の渦運動による付加速度は互いに打ち消しあって急速に小さくなる。地面上では鏡像の一の渦糸の付加速度とも打ち消し合うのでさらに小さくなり無視できるようになる。この当たりは別稿「渦抵抗(カルマン渦列と抗力)」3.(3)1.で説明していますのでそこを参照してください。従って地面における付加速度は翼に付随する部分の渦糸による付加速度だけ考慮すればよい。

無限遠の静止している空気の圧力をp0、付加速度(u,v,w)の点における空気の圧力をp、その両者の圧力差をΔpとすると、ベルヌーイの定理により

が成り立つ。ここで定常状態で成り立つベルヌーイの定理を用いるために、全体として速度Uでx軸の正方向に流れる空気流中に飛行機は静止していると考えてベルヌーイの定理を適応している。

上式で付加速度u、v、wの二乗の項は微小であるが故に省略できるとすると

が得られる。

翼に付随する渦糸の長さをbとする。bとしては渦の一部がすでに翼端より内側で翼を離れることを考慮すると翼幅よりも小さくなるがここでは簡単のために翼幅とする。bは地表からの高さhに比べて小さいので素片のごとく取り扱えて、渦に対するビオ・サバールの法則を用いればF点に存在する飛行機による点Aでの付加速度u1は

となる。u1は平面ABFに垂直です。

同様に鏡像の位置にある飛行機の渦が作る付加速度u2が求まる。地面における付加速度uはu1とu2のベクトル和だから

となる。ここで翼に生じる揚力として、二次元翼理論で求めた単位翼幅幅当たりの値ρΓUに翼幅bを乗じたL=ρΓUbを用いている。結局地面上の空気塊に生じる付加速度を揚力Lを用いて表現すると

となる。

上記の(2)式を(1)式に代入すると

となる。これは飛行機が飛行することによって地面に生じる付加的な圧力の大きさだが、その値は飛行機から下した垂線の足の周りに回転対称に分布することを示している。

この地面における付加的な圧力を地面全体に渡って積分すると

となり、まさしく揚力の大きさと一致する。

これを、速度Uでx軸の正方向に流れている空気流中に飛行機が静止しているとした定常流の場合で解釈してみると、翼の下の部分で空気流の速度が一時的に遅くなっている事を意味する。つまり飛行機の下で空気塊は滞っている。そのため飛行機の下を流れきれない余分の空気塊は飛行機の上側に廻されて、そこをより高速で通過している。そのため飛行機の上下の空気流に速度差が生じ、その速度差が翼面の上下で圧力差を生じて揚力を発生させる。

ここで得られた結論はきわめて教訓的です。別稿「二次元翼理論」3.(5)4.で、摩擦の無い面上を面から受ける垂直抗力と重力がつり合った状態で面上を等速度で滑っていく物体との対比をしましたが、まさしくそこの床面に働く力がここの付加圧力成分Δpの積分値であり、床面から物体に働く垂直抗力がここ飛行機の翼に働く揚力Lです。

有限翼幅の翼に揚力が発生すると、翼端から後方に二本の渦糸[自由渦]が発生する。この半無限遠方まで連なる二本の渦糸が作る流れの場を考察する。

まず最初に1本の有限の長さの渦糸が作る流れの場を求める。実際には有限の渦糸は存在せず、無限に長いか、終端が境界面で終わるか、あるいはリングの様な構造をしなければならないのですが、その一部を取り出したと考える。上図の渦糸Aの空色の部分abが、その渦糸からhだけ離れた点に誘起する速度成分wAを求める。別稿で説明した渦に対するビオ・サバールの法則を用いれば

となる。この結論はとても重要で後で揚力線理論でも用いる。

ここで、もし渦糸が x→+∞ まで伸びているのなら β→0(cosβ→1) となるので

となる。反対方向の渦強度を持つもう一一本の渦糸Bに付いても同様にwBが計算できる。

A、B二本の自由渦を表す渦糸(x=0~+∞まで伸びている)がxy平面上に誘起する速度場の様子を、xの位置の断面で表すと

になる。翼の前後で大きさは変化しますが、y方向の分布の様子はxが変化しても大体似ています。

ここで注意して欲しいことは、まず渦糸を無限に細いと考えると渦糸の位置で速度が無限大に発散してしまうので、ある有限の太さは剛体回転するとして図示しています。

次に注意して欲しいことは、翼端から後ろに伸びる自由渦も渦相互の作用により渦糸自身にも下方への速度成分Γ/(2πb)により、後ろに行くほどわずかですが下方に曲がっていくことです。ただこの降下量は小さいとして以後は無視して論じます。

二本の自由渦の中心であるx軸上の下向き速度をグラフで表すと

のようになる。大体翼幅bの二倍程度前方から下向きの速度成分が増えてきて、翼の位置でΓ/(πb)となり、翼後方に翼幅の二倍程度離れると無限遠後流での一定値2Γ/(πb)にほぼ近い値となる。

前項の説明はxy平面上での速度のz成分の分布だったが、x=一定のyz平面上で速度のyz面内の成分の分布は下図のようになる。y=b/2にある過度-Γの渦糸が作る速度ベクトル場と、y=-b/2にある過度Γの渦糸が作る速度ベクトル場の和となります。これは、別稿「渦抵抗(カルマン渦列と抗力)」3(3)1.ですでに説明した図ですが、ここでの座標に直してある。そして、最初は翼から充分後方(大きなxの位置)のyz平面について考えることにする。

二本の翼端渦の出現によって、あるx=一定の位置でのyz平面全体に渡って運動量のz方向の変化量(x方向に単位幅当たり)がいくらになるか、x→∞でのビオ・サバールの法則

を用いて求めてみる。

この図から予想されるように翼端の外側ではz方向で積算平均すると速度のz成分の平均値はゼロとなり、翼幅の内部でのみ正味の下向きの速度がある。翼幅内では、z方向で積算平均すると翼幅内で一定の値になる。

y=一定の直線上でwをzの-∞から+∞まで積分した値がyに依存せず同じ値になるのは奇妙に見えますが、以下の事情に注意すれば納得できます。すなわち、速度ベクトルの絶対値はy=一定の積分経路が渦糸に近づくにつて大きくなるが、速度ベクトルのz成分の割合はy=一定の積分経路が渦糸に近づくにつれて小さくなるからです。yに依存しなくなるために、z軸方向の運動量成分は-ΓとΓの渦糸の効果が互いに打ち消し合って、y<-b/2とb/2<yの領域ではゼロになる。

上図はy=-b/2にある過度Γの渦糸が作る速度ベクトル場ですが、y=b/2にある過度-Γの渦糸が作る速度ベクトル場についても同様な議論がなりたちます。y=一定の線に沿ってwの値は変化しますが、wの値をy=一定の線分上で積算するとy<-b/2とb/2<yの領域では二つの渦糸の誘導速度が打ち消しあってゼロになります。積算したものがゼロでないのは-b/2<y<b/2の領域のみです。

運動量のy方向の変化量も同様に計算できます。

速度のy成分であるv(y,z)は同じyの値についてz軸を境にして互いに反対方向を向いている。すなわちz>0の領域ではz軸に向かって集中する方向に、z<0の領域ではz軸から両サイドに離れる方向に向いている。そのため速度のy成分のyz平面全体の積分値はゼロになる。

yz平面上での速度の分布図から明らかなように、翼端渦により誘起された速度は、翼を中心とした(つまりx軸を中心とした円筒状の)ある流域内のみに分布ており、翼付近からはなれた(y,z)点では急速に小さくなる。

このような事実から、翼を囲むある断面積[その断面積をAとしておく]内の流体のみが速度Uで翼の位置を通過すると最終的にw∞の下向きの速度が与えられると考えることができる。x方向の単位厚さ当たりで考えると、流体密度ρとAとw∞をかけ算した値こそ、上で求めたx方向の単位厚さ当たりのyz平面全体についての運動量変化ρΓbです。つまり

が成り立つ。この断面積Aはグラフ上でのw∞の分布から予想されるように翼幅bを直径とする円の面積程度と考えられる。実際そうなることは5.(1)5.で証明する。

今までは、x→∞としたときのビオ・サバールを法則

を用いて計算したものですが、任意のxでの値は、xの位置でのビオ・サバールの法則

を用いればよい。

特にx=0での積分は

を用いるだけですから、x→∞での積分値の半分になる。

また、前項のwをxの関数で表したグラフから明らかなように翼前方に翼幅の2倍程度離れれば積分値はほとんどゼロになります。

有限翼幅の翼が揚力を受けるとき、翼に遭遇した流体は翼端渦(自由渦)のために必然的に下方に曲げられる。この事実から翼に働く抵抗を説明することができる。

前項および前々項で説明したように翼幅bの翼が速度Uで前進すると翼端渦のために翼の付近とそれ以後の後流領域に下向きの誘導速度wが生じる。それが次図の点線で示されている。この図のⅠやⅢのグラフが翼付近で大きく変化しているのは言うまでもなく翼周りに存在する循環Γによる。そして実際の速度場は翼の周りの循環(束縛渦)と翼端渦(自由渦)の作る速度場が加え合わされたものになる。

誘導速度wの影響を受けて、翼付近の速度場はあたかも翼が無限翼幅翼の一部として角度φ=tan-1(w0/U)だけ回転した方向に運動するかのごとくになる。合力(無限翼幅の場合の揚力L)はこの見かけの運動方向と直角な方向に働くから、有限翼幅翼の実際の運動方向とは角度(φ+2/π)をなす。そのため有限翼にはあたかも抗力Di(induced drag)が働くことになる。

したがつて、翼端渦のため翼付近に生ずる下向き速度をw0とすれば

が得られる。

このとき、実際の下向き速度は前項で示したようにyz平面の位置により異なる(翼端の外側では反対方向)が、それらをyz平面全体で平均化したものが翼位置におけるなw0だと考えて欲しい。

また、無限遠においても、実際の下向き速度は前々項で示したようにyz平面の位置により異なる(翼端の外側では反対方向)が、それらをyz平面全体で平均化したものを最終的なw∞だと考える。

そうすると前項で見たように、翼を囲むある断面積[その断面積をAとしておく]内の流体のみが速度Uで翼の位置を通過すると最終的にw∞の下向きの速度が与えられると考えることができる

[運動量の定理]

単位時間に翼位置を通過する質量[ρAU]には、最終的に下向きの運動量ρAUw∞が与えられる。運動量の変化は力積に等しいというニュートンの運動法則から明らかなように、この運動量変化の反作用として揚力Lが与えられるのです。すなわち

が成り立つ。

[エネルギーの定理]

一方、無限遠の流体と共に動く座標系においてエネルギーの原理を適用すると、抵抗の成す仕事は単位時間に生ずる運動エネルギーに等しいので

が得られる。このように、吹き下ろしの場の運動エネルギーが飛行機の重力を支えるのに必要な仕事を表す事を最初に指摘したのはランチェスターのようです。

まず、(2)式と(3)式より

が得られるが、この式を(1)式と比較すると

が得られる。これは前項で求めた関係を再確認する結果です。

また、(2)式と(3)式より

が得られる。つまり翼幅が有限であると抗力が生じるのだが、その抗力は揚力の二乗に比例して増大する事が解る。後でもっと詳しい理論でも確認するが、揚力が必然的に抵抗を生み出すのである。そのため揚力から誘導される抵抗ということで誘導抗力(induced drag)と呼ばれる。

さらに、(2)式に前項で求めた ρAw∞=ρΓb を代入すると

が得られる。これは二次元翼理論のクッタ・ジューコフスキーの定理L=ρUΓ(単位翼幅当たり)に翼幅bをかけたものだから、クッタ・ジューコフスキーの定理そのものを証明したことになる。

ここで注意して欲しいことは、翼端から生じる二本の渦糸が上記の下方流を生み出すのではないのです。上流から流れ下ってきたうず無しの流れが、特殊な形状をした境界条件である翼に出会ったために下向きの流れと二本の翼端渦が結果として生じたということです。そのとき二本の渦糸とその周りの流れはちょうどビオ・サバールの法則を満たすような関係になっているということです。

4.(1)1.で説明した

の図から出発する。これは翼を真後ろから見た図であるが、翼上面に負圧が翼下面に正圧が生じている様を表していると同時に、翼の位置に下へ吹き下ろす流れが存在することを示している。

ここで注意して欲しいことは翼面の位置の翼の進行方向に垂直な面(yz面とする)に射影した下向き速度ベクトルが翼の面で折れ曲がっていることです。これは翼面を通過した気流速度のyz面成分において、翼面に沿った成分(y成分)が翼後縁を離れる位置で翼上面気流と下面気流で不連続に交差していることを意味している。そのため翼後縁に於いて翼上下面の気流が出会う所以後には翼面に沿ったy軸方向の速度成分に不連続性のある分離面ができる。その分離面はその上下でのy方向速度差を保ったまま下流へ吹き流されて一つの面を形成している。

このとき、上下翼面の圧力差(これが揚力を生む)のために翼に沿う流れは上図のようになる。実際、翼上面の負圧は翼中央から翼端に向かって減少する(つまり圧力が増大する)ので翼上面の気流は翼の中心方向へ曲げられる。また、翼下面の正圧は翼中央から翼端に向かって減少するので翼下面の気流は翼端の方へ曲げられる。

このときさらに注意して欲しいことは、翼の上下面では圧力差があるが、翼後縁で翼上下面の気流が出会って以後の気流中には圧力差は無いことです。分離面は流体中での面だからその表裏の圧力が同じになるのは当然です。この当たりは別稿「二次元翼理論」3.(2)1.で、円柱周りの流れの後方淀み点以後の流線について注意したとおりです。これこそ二次元翼理論のジューコフスキーの仮定を満足するということです。そのため翼後縁で出会う翼上下面の気流の速度は、分離面の上下で、その方向は互いに交差しているが、その大きさはベルヌーイの定理から言えるように等しくなっている。

このとき別稿「カルマン渦列(動的安定性解析)」1.(1)2.で説明したメカニズムにより、分離面に存在する速度差は、やがて小さな渦糸に巻き上げられていく。すなわち、左右に交差する定常的な流れの中にごく僅かな乱れが生じて流れが波打つと、湾曲の外側では流線は密になり流速は増大する[下図A]。一方湾曲の内側では流線はまばらになり流速は減少する[下図B]。運動方程式から導かれるベルヌーイの定理によると、流速の大きなAの部分の圧力は減り、流速の遅いBの部分の圧力は増える。そのため流れに直角な方向の断面には分離面を挟んで下図のような圧力分布が生ずる。図の(-)の部分で圧力が低く、(+)の部分で圧力が高くなっている。従って山はますます高く、谷はますます深くなり、波の振幅が増幅されて、波の山が巻き込まれて個々に分裂した渦の列となる。

そのため分離面は微小な渦糸が密に並んだ渦シートと見なせる。この渦シートである分離面自体も相互の作用によって下方へ移動すると同時に変形していき、やがて翼端の最も強い二つの渦に集約されていくと考えることができる。

ただしここでは翼の後ろに存在する下方に向かう速度wは小さく、翼のずっと後方で下方加速度場が減衰したところ(翼幅bの2倍程度後方でそうなる)でも分離面はまだ巻き上がっておらずシート状にとどまっているとして以下の議論を展開する。

以下では、簡単化して渦シートが平板状であるとして議論する。

[補足説明]

上図の様に分離面に渦糸が現れるのは翼幅が有限な場合だけであることを忘れないで下さい。上記の様な渦糸が現れる原因は上下の翼面の圧力差でした。上面の圧力が低くて、且つ翼幅が有限であったので翼幅方向にその圧力の低下量に差が生じて翼の中央を向く速度成分が現れたのです。全く同様に、下面の圧力が高くて 且つ翼幅が有限であったから翼幅方向にその圧力の増加量に差が生じて翼端を向く速度成分が現れたのです。

翼幅が無限に伸びていれば翼幅方向の圧力勾配は生じないので上記の様な速度成分は現れません。また翼幅が無限でなくて有限であっても、翼幅が充分長ければ上記のような分離面に現れる渦糸は翼の両端に近い部分だけとなり翼中央付近の大部分の分離面に於いては渦糸は現れないでしょう。このことが4.(1)2.で説明した翼の発生する揚力は翼幅に比例して大きくなるのに翼端渦を作り出すための抗力は変化しないのですから、翼幅が大きい(アスペクト比が大きい)ほど揚力/誘導抗力比は大きくなることの意味です。

今、乱されない流体に静止した座標系で考えると下図の様に翼が流体を切り裂いてゆき背後に分離面を残していくと見なせる。翼上面における負圧(乱されない流体の圧力に対して)をΔpo(over)<0とし、下面の正圧をΔpu(under)>0とする。翼が通過した跡である上記の分離面が翼の後縁から次々と生成されていくとき、上記の圧力差が分離面に働く。つまり、上記の圧力差は空間の一点を翼弦長が通過する微小時間Δτだけ、その分離面に働く。その点を翼が通過する時間は極短時間だから一種の衝撃力としてはたらく。ここでΔpは乱されない流体の圧力に対する差分を表すが、翼が来る前、及び翼通過後の分離面では圧力差は無いことに注意してください。流体中の同じ面の表裏だから当然です。

今翼はτ時間に距離dだけ進とする。

ここで時間τの間に翼の背後に残される分離面の面積は翼幅(b)×長さ(d)であるが、時間Δτ<<τと考えることができるから、この時間Δτだけ上記の圧力差(Δpu-Δpo)がこの面には働いたと考えることができる。この積算値こそ、[翼に働く揚力L]×[翼が距離dを過ぎる時間τ]である。つまり

となる。

非定常現象に拡張されたベルヌーイの方程式を考察する。今は、乱されない流体に静止した座標系 で考えており、その状態での圧力からの差分圧力をΔpとすると

となる。

前述の分離面の渦糸シートを除いた領域は全てうず無しの流れですから、ベルヌーイの定理の定数は、分離面以外の領域で共通な値となります。分離面以外の領域が渦無しの流れであることは、別稿「カルマン渦列(動的安定性解析)」2.(2)2.で説明したように渦糸の領域以外は渦無しである事によります。

4.(3)1.で渦糸が存在するとその周りの速度場はビオサバールの法則で定まるといいましたが、これは全体の流れが運動方程式と境界条件によって決まり、その結果として翼(境界面)の後流に渦糸(渦シート)が生じるということであって渦が生じるからその周りの流れが回転するようになるというわけではないのです。渦糸の存在とその周りの流れが回転するように流れるというのは表裏一体の関係であって、渦糸のためにその周りが回転するのではなく周りが回転するように流れると渦糸が現れるということです。回転するように流れることになってもその流れの中自体には過度は生まれません。ラグランジュの渦定理が保障している通りです。そのとき渦糸は物体境界面から生じていますのでラグランジュの渦定理を破っているわけではありません。境界面はもともとラグンジシュの渦定理が適応できない領域ですから、そこから渦が発生することは可能です。実際前記の分離面(渦シート)の渦糸は、翼面上下の流れが出会う事の結果として生じたものです。

この当たりは、ランダウ・リフシュツ著「流体力学(1)」(東京書籍)の§9ポテンシャル流でランダウが特に強調している事です。

上記の式で流れの垂直成分wは非常に小さいと仮定できるので

となる。ところで、分離面から遠く離れた場所で流体はほとんど静止している(今は乱されない流体に静止した座標系で考えていることに注意)から∂Φ/∂tもΔpも共にゼロとなる。そのためそこでの定数はゼロとなり、これが分離面以外の全領域での値となる。従って

となる。これを前記の衝撃圧力の式に代入する。つまりと

となる。これを下図の様な状況変化で分離面の上側と下側の点に生じるポテンシャル変化と考える。

これから、翼が通過したΔτ時間後の上面と下面のそれぞれの速度ポテンシャル変化は

となる。

これは分離面の上下の間で速度ポテンシャルが(Φo-Φu)だけ食い違っていることを意味している。v=-gradΦであった事を考慮すると、このポテンシャルの差(Φo-Φu)こそが、上記の閉曲線に沿って循環を計算したときの循環値Γに等しいことを意味する。

分離面を通過しない一重連結領域を構成する閉曲線(α+β)を考えると(曲線は不連続面を通過しない)、この曲線に沿う速度の線積分はゼロである(うず無しのポテンシャル流)。故にAとBが不連続面の一点に収斂すると考えれば、はじめの積分(α+β)が分解して生じる二つの線積分αとβが符号反対で絶対値が等しい事が得られる。つまり積分路αに関する積分が翼周りの束縛渦の循環Γであり、積分路βに関する積分が翼周りの自由渦まわりの循環に負符号をつけた-Γである。

この事実を考慮して、上記の積分から時間τの間に[飛行経路の長さd]×[翼幅b]の分離面に働く全衝撃力を計算すると

となる。ここでは圧力変化が翼幅方向で異なっている場合も考慮している。

上で求めた(1)式と(2)式の左辺は等しいので

が得られる。

いま循環(したがって揚力)が翼幅方向で一定である場合

となる。つまり、有限翼幅の翼に生じる揚力についてのクッタ・ジューコフスキーの定理の新しい証明が得られたことになる。更に式(3)から、この定理が翼幅に沿って循環が変化する場合にも用いられることが知られる。

4.(3)で翼後方で生じる下方への吹き下ろしの速度w∞をもとめたが、ここでのポテンシャルΦの代わりに、この速度で割った幾何学的な量

を導入する。φはw∞=1なる流れのポテンシャルであるが、

であるから、φは長さの次元を持ち、従って

は面積の次元を持つことになる。前記の(3)、(2)式より

が得られる。この式と4.(3)3.で運動量の定理から導いた式

と比較すると、そこで導入した断面積Aを求める式として

が得られる。Aの具体的な形は後でもう一度論じる。

ここで、もう一度強調しますが、4.(2)2.で翼周りの束縛渦にビオ・サバールの法則を適用して地面における付加速度を求めたり、4.(3)1.で自由渦にビオ・サバールの法則を適用して翼後方の空気流に発生する吹き下ろしの流れを求めましたが、渦が存在するから、ビオ・サバールの法則に従って、その周りの流体に回転するような速度成分が生じるわけではありません。

正しくは次のように考えるべきです。翼に対して上流から渦無しの流れが流れ下ってくるとき、ラグランジュの渦定理(つまり運動方程式)に従って渦無しであることを保持しながら境界条件に従った流れに変形していきます。そのとき翼という特殊な形をした境界条件が存在するために、結果として翼周りに束縛渦が存在することになり、翼後縁から渦糸シート・あるいは二本の翼端渦が発生することになったのです。[別稿「渦抵抗(カルマン渦列と抗力)」3.(3)4.重要な注意を参照]

すでに注意したように境界面ではラグランジュの渦定理は成り立たないのだから渦がそこで発生しても良い。そのとき渦糸は発生するが、それ以外の部分は渦無しの流れを満足するように変形してきています。つまり渦糸以外はうず無しの流れを満足しながら流れ下ってきた結果、渦糸の位置に渦が発生して、ちょうど渦糸強度とその周囲の流れの関係は互いにビオ・サバールの関係を満足するようになっているということです。

この当たりは別稿「カルマン渦列(動的安定性解析)」2.(3)2.や3.(1)2.でポテンシャル論におけるグリーンの定理を用いて証明したところです。そのときポテンシャル論での議論であるということこそ、ここで取り扱っている流れが非圧縮性・完全流体の渦無しの条件を満足すると言うことです。ポテンシャル論で取り扱えるということの中に、ラグランジュの渦定理(すなわち運動方程式)がちゃんと関わっているのです。

おそらく、プラントルが揚力線理論[lifting line theory]を作り上げるとき最も腐心したことは「いかにしたら有限翼周りの循環や翼後縁から背後に残される分離面(渦シート)の中に現れる渦糸の強度分布を、連続方程式や運動方程式(運動量の定理やエネルギーの定理)と矛盾することなく導きだせるか?」という点だったと思われます。

前章の[4.(2)揚力と地面圧力の関係]、[4.(3)二本の渦糸が作り出す運動量変化と揚力の関係]、[4.(4)翼面衝撃力と循環の発生]は参考文献1.に載っているものですが、プラントルは揚力線理論を説明する準備として、手を変え品を変えいろいろな方向から繰り返し説明しています。これらは、おそらく彼が揚力線理論を生み出す苦労をしている頃(1914年)、いろいろ試行錯誤して計算してみた痕跡なのでしょうが、熱い思いが伝わってきて味わい深い所です。彼は、これらの考察を通じて、問題を次のように単純化します。

そのときプラントルは「[分離面の渦糸の強度分布]、[翼幅方向での揚力分布]、[翼周りの循環(横から見たときの循環と前後から見たときの循環分布)]が互いに調整しあって矛盾無く存在できる解を導けるか?」に答えるためには、揚力線理論を下記の方向から検討すればよいとして、三つの課題を設定した。

これら課題について以下順番に説明します。

これはプラントルの設定課題A.に相当するものです。おそらくこれがプラントル自身によって最初に解かれた問題です(文献17.によると彼の学生だったポールハウゼンの協力も有ったようです)。

設定課題B.やC.の解決には、プラントル研究室の助手であったペッツやプラントルの門下生のムンク、トレフツなどが大いに頑張っており、プラントル理論を改良する過程で解答を見つけていきます。

今までは、翼幅に沿う揚力分布は一定と仮定し、循環は両翼端で大きさΓからゼロになり、翼端背後に二本の渦になって続くものとした。この渦は流体の渦であるから流れに運ばれ、あるいは翼が運動すると見た場合には静止流体中に取り残される。

実際の翼の様に、揚力分布が翼端に向かって次第に減少する場合には、Γの変化に従って翼の後縁から渦糸の連なりとなって循環が吐き出される。今一度4.(4)で考察した循環の積分を考える。

翼後縁直後の分離面上の点A1におけるポテンシャルの不連続をΓ、dyだけ離れた点A2におけるそれをΓ+(∂Γ/∂y)dyとする。上図の右上の閉曲線に沿う速度の線積分を考えると、この積分路は全部ポテンシャル流(渦無し)の領域中にあるからゼロとなる。そのとき、点1’と1”並びに2’と2”を分離面に収斂させると極限に於いて右下図の小閉曲線に沿う循環のあたいとして (∂Γ/∂y)dy が得られる。これは翼の後縁の一点Aから出る渦糸の循環である。循環が翼幅に沿って変化すれば、翼後縁から出て行く渦糸は一つの面を形成する。これが前に述べた分離面(渦シート)である。

この循環を生じる翼面に沿った速度ポテンシャルの変化は翼上面では翼中央に向かう流れを、翼下面では翼端に向かう流れを意味すると同時に、翼上面では中央から翼端に向かっての圧力上昇、翼下面では中央から翼端に向かっての圧力降下がある事を意味する。

この様に翼幅方向に変化する循環分布(すなわち揚力分布)を翼中の渦線密度の変化で表すと、階段状の循環分布変化の場合、下図の様な状況となる。

以下の議論では、翼上に分布する渦線の束は一本の線に統合[揚力線 lifting line]されており、翼後縁以後の分離面に於いては図のように多くの微小渦糸がシート状に分布しているとする。

ここでは、揚力分布(従ってΓ分布)がyの関数として知られている場合を考察する。最初に翼後縁より流れ出る渦により、翼の位置に誘導される速度場を求める。

上図のように座標を取ったとき、循環(∂Γ/∂y)dy’なる半無限長の渦糸が位置yのA点に誘起する速度は4.(3)1.で求めた結論を用いれば求まる。そこのΓを(∂Γ/∂y)dy’でhを(y’-y)で起き変えればよいので

となる。このとき、一般的にy’>0では(∂Γ/∂y’)<0であるから、y’>yの場合dwはz軸の負方向を、y’<yの場合は正方向を向く。y’<0では(∂Γ/∂y’)>0であるから、y’>yの場合dwはz軸の正方向を、y<y’の場合は負方向を向く。

渦シート全面がy点に誘導する下向き速度は、上記のdwをyの値-b/2からb/2までに渡って積分すればよい。

[注意]この被積分関数はy’=yの所で±∞に発散するので、積分には注意が必要です。

前項で求めたように、翼の各部分は全渦系により、それぞれ異なる付加速度を持つ。そのとき4.(3)3.で示したように、翼の各部分は、主速度ベクトルUに付加的速度ベクトルw(y)を合成した流れの中の無限翼(二次元翼)の一部と同じ作用をすると考えられる。そのとき合成された空気力ベクトルは流れの速度ベクトルに垂直であるから、このような部分(単位翼幅当たり)に対して生じる誘導抗力をDiとすると

となる。ここでDi(y)は、翼のyの位置の単位翼幅当たりに働く誘導抗力を、L(y)はyの位置の単位翼幅当たりの揚力を意味する。翼全体に働く誘導抗力Diは上記のDi(y)dyを-b/2からb/2に渡って積分すればよい。以下絶対値で論じると

となる。循環分布が与えられている場合には、この積分を翼幅に渡って実施すれば誘導抗力が求められる。

このとき各翼幅位置における揚力は循環値Γ(y)のρU倍にcosφを乗じたものになるが、角度φは微小なので揚力分布は循環分布とほぼ等しい分布をしていると見なせる。つまり循環分布が与えられるということは揚力分布が与えられているということです。

前項の積分を実施するには循環(揚力)分布が翼幅方向に沿って与えられていなければならない。その分布としていろいろなものが考えられる。

ここでは、色々考えられる揚力分布の中で、上左図の楕円型の循環(揚力)分布を取り上げて計算してみる。楕円分布は全揚力が一定の条件で誘導抗力が極小となる分布形であることが、後にムンクによって証明(1918年)される。そのため最も重要な計算例です。

後で証明するように循環が楕円型に分布する場合、誘導速度w(y)は翼幅方向に渡って全て等しくなります。そのため、このような循環(揚力)分布を持つ翼を作るための最も簡単な設定は、各部分の翼断面形が幾何学的に相似で且つその仰角が全翼幅に沿って互いに等しくなるようにして、翼弦の分布を楕円型にすればよいのです。具体的には下図のように平面形状が二つの半楕円からなるようにすればよい。このことは5.(2)5.でもう一度詳しく説明します。

そのとき二つの楕円の接合線に各翼断面の圧力中心が一致するようにすれば、この翼は直線状の翼渦線(揚力線)で近似させることができるだろう。

楕円揚力分布では

であるから、

となる。このとき被積分関数はξ’=ξとξ’=±1の所で無限大に発散しますが、定積分値は有限の値に収束します。ただしその証明は結構面倒です。5.(2)2.で出てくる積分公式のn=1の場合に相当しますので、そこの証明を参照されてください。

結局、楕円分布翼の場合、付け加わる下向きの速度w(y)はyに無関係の一定値になる。

[補足説明]

第二次世界大戦で活躍した英国の優れた戦闘機スピットファイヤー(スーパーマリン社製、レジナルド・R・ミッチェル設計)はこの楕円形翼を採用していることで有名です。

これ以外にも、日本の96式艦上戦闘機(三菱航空機)、99式艦上爆撃機(愛知航空機)、ドイツの(前期型の)ハインケルHe111やアメリカのP-47サンダーボルト(リパブリック社)なども楕円翼でした。

揚力線理論が普及してからの一時期、特に1930年代の後半、誘導抗力が最小であることから楕円翼を採用する飛行機設計者は結構いました。しかし、やがてテーパー比を旨く選べばテーパー翼でも誘導抵抗は、楕円翼に比較してそんなに増大するわけではないことが解ってきます。そのため強度的・構造的に有利であることや製造工程の容易さから1940年代以降はほとんどの飛行機が楕円翼ではなくて、テーパー翼を採用するようになります。

楕円分布をする循環の場合、全揚力は

となる。また、そのときの誘導抗力は

となる。

この二式からΓ0を消去すると

が得られる。これを4.(2)3.で求めた

と比較すると

が得られる。楕円分布翼の場合は、4.(3)3.で証明することを約束していた様に、まさしく平均的誘導速度wが分布する流れの断面積Aは翼幅bを直径とする円の面積程度となる。

次節で証明するように、楕円形状翼は与えられた揚力と翼幅のもとで誘導抗力が極小値となる形状です。だから平面形状が任意に変化しても翼幅が充分長い翼の場合、極値をとる楕円翼との差はあまり大きくなく、上記の結論は多くの場合に近似的に適用できます。例えば縦横比1:5の矩形翼の誘導抗力は楕円翼のそれに比して4%大きいに過ぎない。

しかし、一般的な循環分布の場合を数学的に解くのは簡単ではありません。プラントルが楕円分布にたどり着く以前に苦労している様子を、カルマンが参考文献9.の中で回想しています。興味深い文章なので以下に引用しておきます。

フォン・カルマン著(谷一郎訳)「飛行の理論」岩波書店(1971年刊)p63~64より

「・・・・・誘導低抗について、もう一言加えたいと思います。揚力がある限り、また翼幅が有隈である限り、誘導低抗は避けられません。そこで、これをできるだけ小さくするにはどうすればよいか、ということが問題になります。この問題は、プラントルの門下生のマックス・ムンクによって、ゲッチンゲン大学の学位論文(1918年)の中で解かれました。・・・・・・ムンクは、翼幅に沿う揚力の分布曲線が楕円形のとき、誘導抵抗が最も小さいことを示しました。このような揚力の分布は‘楕円分布’と呼ばれています。

もっともこの結果に到達するには、一通りのことではありませんでした。今でも思い起すのは1914年の夏のことで、プラントルが揚カ線理論の仕事を続けている最中でした。私はオーストリヤ・ハンガリーの陸軍から将校に任命され、帰郷の途中でゲッチンゲンを通過しました。

“まあ聞きなさい”プラントルは言いました。“このいまいましい渦の計算をしているのだが、どうも誘導抵抗(この言葉自体は1917年にムンクが使い始めた)がうまい工合に出てこない。揚力が翼端で急にゼロになるようにすると、誘導速度が無隈大になる。よろしい、自然はそのような不連続を好まないのだろう。そう思って、揚力が翼端からの距離に比例して増すものと考えた。しかし、それでもうまく行かない。誘導速度は翼端で有限にならないのだ。”

“そうですか。それは面白そうですね。私もよく考えてみましょう”と答えたのですが、私は軍務に忙しくて、この問題を研究するひまがありませんでした。しかしプラントルは研究を続け、後になって正しい解法を見出しました。実はこの問題には、多少の数学的な技巧が必要で、例えばムンクが見出した楕円分布の場合のように、揚力が翼端からの距離の平方根に比例して増すように仮定すればよいのです。ムンクは、この時代のプラントルの協力者として最も重要な一人で、その貢献はたしかに、翼理論の領域で重大な意義をになうものと思います。・・・・・・」

全てが解った後から見ると、ここの積分操作は次節の微積分方程式を解くことに比較すると簡単なのですが、今日のように整った数学公式集があるわけでもなく、コンピュータも無い時代に、必ず発散する部分を持つ関数の積分計算は結構大変な事だったと思われます。未知の領域を切り開いていく開拓者の苦労が読み取れます。

ここでは、翼幅方向に沿って、翼断面形状係数k(y)、迎え角分布α(y)、翼弦長分布c(y)が与えられた翼の循環分布を求める問題を考察する。循環分布が求まれば、前節の手順を踏めば、揚力と誘導抗力は直ちに求まるので、これはプラントルの設定課題B.に相当するものです。この問題は最初に提起されたものですが、解決は最も遅れて1919年にベッツによって矩形翼に対して解かれたのが最初です。

別稿「二次元翼理論」7.(4)で説明したジューコフスキー翼を例にして説明する。

そこで説明したように二次元ジューコフスキー翼の揚力は下記の様に表される。

揚力の式から明らかなように一様流Uに対して迎え角α=-β(下左図)とすると揚力はゼロになる。

今後は揚力ゼロの状態から仰角を測ることにしてα+β≡α’(y)とおくことにする。これは要するに 翼がキャンバーを持つ場合には、揚力と迎え角の関係は 揚力L=定数1×α+定数2 の一次関数のグラフで近似できるるが、定数2はほぼ定数1×βだから、横軸αの零点を負側にβだけ移動して、揚力と迎え角の関係を原点を通る一次関数のグラフ 揚力L=定数×α’ にするということです。今後有限翼幅の翼について考察するが、α’は翼幅方向に変化することを考慮してyの関数α’(y)としてある。

また、下記のように変形したときの循環Γの中で2π4(d+(a2+b2)0.5)の部分を翼型に依存する係数k(y)と翼弦長c(y)の積で表すことにする。平板翼の場合b=d=0だから、この部分は2π×翼弦長(4a≡c:コード)となるのでk(y)は一定値2πとなるが、一般の翼型の理論値は2πより少し大きくなります。しかし、現実の翼に当てはめて計算するときには、k0を定数で近似して、さらに抵抗による揚力の減少を考慮して2πよりもやや小さめの値k(θn)=一定=2π×0.9程度を採用する場合が多い。

いずれも翼幅(スパン)長方向の座標yに関して変化するある与えられた関数とする。

無限翼幅(二次元翼)の場合、揚力は迎え角が変化しても一様流Uに垂直に働く(上右図)。

ところが、有限翼(三次元翼)の場合、翼の後ろに生じる自由渦により、翼の位置には下方流wi(y)が付け加わる為に一様流の方向は下向きに角度Δα=tan-1(wi/U))だけ変化することになる。揚力は翼の位置における実際の一様流に対して垂直な方向に向くので、結局上記の揚力ベクトルは後ろ方向へΔα=tan-1(wi/U))だけ傾くことになる。またその大きさ自体も実際の一様流に対する迎え角が(α’-Δα)に減少し、大きさもU/cosΔαとなるので変化することになる。それは、翼に付随する循環が下記のようになることを意味する。下記の図はなかなか解りにくいが、結局の所有効迎え角が(α’-Δα)になることと同じです。Δαは5.(1)3.で述べた角度φのことです。

一般にwi<<Uだから、tanΔα≒sinΔα≒Δα、cosΔα≒1、U/cosΔα≒U、Δα≒wi/Uと近似できるので

となる。これは翼幅yの位置の翼素の周りの循環値ですが、これが全ての出発点です。

ここで、k(y)、c(y)、α’(y)は翼型が与えられれば決まりますが、Δα(y)はΔα=wi/Uであるから循環Γ(y)の分布が与えられて初めて決まる量です。ところで、wi(y)は5.(1)2.で説明したように

で表される。この(2)式を(1)式に代入すると

となり、翼型が与えられたとき、つまりk(y)、c(y)、α’(y)が与えられたときに未知関数Γ(y)を求める微積分方程式が得られる。これは[プラントルの微積分方程式]といわれ、揚力線理論の基礎を成すものです。

前項(3)式を解く方法にはいくつかあるが、普通変数yを

で定義されるθで置き換え、循環分布を

のようなフーリエ級数で表す。ここで循環は翼端でゼロになり、翼幅中央に関して左右対称である事を考慮してsin(nθ)のnが奇数の場合だけにしてある。そうすると

であるから、これを(2)式に代入して吹き下ろしの分布を求めると

となります。ただし、式の変形に用いた積分公式の証明はかなり面倒です。証明の詳細は参考文献2.p92~93、または参考文献6.p221~223等を参照されてください。

こうして得られた(4)式のΓ(θ)と(5)式のwi(θ)を(3)式プラントルの微積分方程式に代入すると

が得られる。これはA1、A2、・・・An・・・(n→∞でAn→0となる)を未知数とする一次の多元連立方程式です。

もちろん未知数が無限個有っては方程式は解けませんから、実際には有限個のA1~ANで打ち切って、翼幅方向についてN個の点θnでk(θn)、c(θn)、αi’(θn)の値を与えて解くことになります。このとき翼型係数k(y)については、実用的な観点から粘性等の影響を考慮してk(θn)=2π×0.9程度の一定値を採用する場合が多い。このとき対称翼の場合θに関しては0≦θ≦π/2の範囲でN点を与えて解けば良い。

このような一次の線形N元連立方程式を代数的に解く方法は数学的に確立している。理系大学に進んで線形代数学を履修すれば全員習います。プラントルの時代には、実際の計算は結構大変だったと思われるが、今日ではコンピュータプログラムで簡単に解くことができる。

[補足説明]

いままでは、左右が対称な翼についての話であったが、補助翼を操作して左右の揚力を変えた非対称翼の場合には、ここで省略したsin(nθ)のnが偶数の項も考慮して、さらに係数を与えるθnに関しては0≦θ≦πの範囲でN点を与えればよい。

n=0とn=N+1の翼端では両辺がゼロの自明な恒等式しか得られないので

の様なN点でのk(θn)、c(θn)、αi’(θn)の値を与えて、N元連立方程式を解けばよい。このことは、以下の議論についても同様です。

任意の翼型のデータが与えられて、前項(6)式の一次のN元連立方程式を解いてA1、A2、・・・Anが求まると揚力と誘導抗力の翼幅方向の分布が定まる。

ここで

とすると、翼の位置における循環分布は

だから、揚力の分布は

となる。

翼幅方向の各位置における揚力分布が二次元的に取り扱えるとして揚力係数の分布を求めると

となる。ここで三次元翼の翼面積Sの代わりに、各断面を二次元的に取り扱うとして翼弦長分布c(y)で割って無次元化してある。

翼の位置に生じる吹き下ろし流(下降流)による有効迎え角の変化量は

だから、誘導抗力の分布は

となる。誘導抗力係数の分布は

となる。ここでも翼弦長分布c(y)で割って無次元化してある。

5.(2)2.で求めた(4)式を揚力の式に代入すると

となる。無次元化した揚力係数であらわすと

となる。

5.(2)2.の(4)式、(5)式を誘導抗力の式に代入すると

となる。無次元化した誘導抗力係数であらわすと

となる。

[揚力と誘導抗力]

前項で求めた揚力Lと誘導抗力Diについての結論は注目に値する。結局のところ揚力は係数A1のみで決定され、他の係数はトータルの揚力を変化させること無しに翼幅方向の揚力分布を変化させることに関与していることになる。

揚力はA1のみに依存してA3、A5、A7・・・・の値によらないのだから、もしA3=A4=A5=・・・=0となるような翼型を選べば、LとDiの式から明らかなように、それは同じ揚力を生じる様々な翼型のなかで極小抵抗の翼型となる。

その様な翼の循環分布は、5.(2)2.の(4)式でA3=A4=A5=・・・=0と置くことにより

となる。これはまさしく、5.(1)4.で検討した楕円型循環分布です。

そのとき、揚力は5.(2)4.の(11)式、誘導抗力は5.(2)4.の(13)式においてA3=A4=A5=・・・=0と置いたものになる。それらは2bUA1=Γ0と置けば、まさしく5.(1)4.~5.で計算した楕円型循環分布翼の揚力Lと誘導抗力Diに一致することが解る。

[翼の形]

それでは、その様な楕円型循環分布を実現する翼の形はどのようなものであろうか?その形を考えてみる。

ここでは簡単化して翼の断面積を相似形に保ち、且つ迎え角も翼幅全体に渡って一定であるとする。つまりねじれ(twist)のない翼を使うことにする。そのときk(y)・αi(y)は一定となる。さらに5.(1)4.で証明したように楕円型循環分布では吹き下ろしwi(y)は一定であるから吹き下ろし角Δα=wi(y)/Uも一定となる。したがつて、上記(1)式に5.(1)4.で求めたwi(y)の表現式と循環分布Γ(y)の表現式を代入すると

となる。すなわち翼弦長の分布を楕円形にすれば良いことが解る。つまりねじれの無い翼の場合、その平面形状も楕円型にすればよいのである。

[三次元修正係数]

ここで、翼断面形k(y)=一定(≡k0とおく)、仰え角α’(y)=一定(≡α0’とおく)にして、翼弦長分布を楕円型のc(y)=c0sinθとすると、(1)式に(4)、(5)式を代入して

この式を揚力の表現(8)式に代入すると、二次元翼の揚力係数はCL∞=k0α0’とおけることを考慮して

つまり有限翼の揚力係数を同じ迎え角の二次元翼(無限翼幅)の揚力係数と比較すると三次元修正係数(アスペクト比に関係する)だけ小さくなる。この式は有効迎え角α’に対してプロットしたときの揚力係数グラフの傾きがアスペクト比により変化することを示す重要な結論です。

実際の場合、k0は2πよりも少し小さい値(2π×0.9程度)であることに注意されたし。下図はk0=2π×0.9として、アスペクト比AR=1~10について(15)式をグラフ化したものです。

ここで、CLの値は横軸をラジアン(1rad=57.3°)で表したときの値であることに注意してください。ちなみに無限アスペクト翼(二次元翼)でCL=1となる角度は、α’=1/(2π×0.90)=0.177rad=180°×0.177/3.14=10.13°となります。

[揚力、下降流、誘導抗力の分布]

楕円型循環翼について、翼幅方向の各量の分布を求めるには、5.(2)3.で求めた(7)(8)(9)(10)と5.(2)1.の(5)式に於いて、楕円翼の条件A3=A5=A7=・・・=0を代入すればよい。

ここでは、翼断面形k(y)=一定(≡k0とおく)、仰え角α’(y)=一定(≡α0’とおく)にしているので

です。当然のことですが、揚力や誘導抗力は楕円型の分布になります。しかし、無次元化した揚力係数や誘導抗力係数は下降流と同じように翼幅方向で一定値になります。k0=2π、α’(y)=一定=α’とした場合のA1を計算すると

| アスペクト比AR | A1 | A3 | A5 | A7 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 0.50000α’ | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 0.33333α’ | 0 | 0 | 0 |

| 6 | 0.25000α’ | 0 | 0 | 0 |

| 8 | 0.20000α’ | 0 | 0 | 0 |

| 10 | 0.16666α’ | 0 | 0 | 0 |

となる。α’=α+βは揚力ゼロを基準にして測った迎え角です。

[補足説明]

翼弦の分布が楕円型であるからといって、翼の平面形自身は必ずしも楕円型で無くても良い。揚力線理論では翼を一本の束縛渦で代表する近似を行うために、翼の各断面(y=一定)をx軸方向に任意の量だけ移動した翼型(下図)でも同様な議論ができる。また、そのとき翼が上反角や下反角を持っていていたり、任意のカーブで上下に湾曲していても良い。

これは揚力線理論の基礎方程式であるプラントルの微積分方程式で、翼を特徴づける量としてk(y)、c(y)、αi(y)のようにyだけの関数が現れることによる。

もちろんその場合には、各翼断面で揚力が作用する点に沿った湾曲あるいは折れ曲がった揚力線を考えなければならない。そのため誘導速度wi(y)を求める積分も、その曲がった揚力線に沿ってすることになるので実際の計算はかなり複雑になります。

しかし、後退角が大きくなったり、翼幅長に対する翼弦長の比が大きくなると揚力線理論で仮定した条件そのものが成り立たなくなる。そういった場合には、ここでは取り上げませんが、もっと改良された理論が必要になります。

5.(2)3.の(6)式で説明したように、任意の翼型(対称翼)については

の一次の線形代数方程式を解けばよかった。もちろん無限個のAnの方程式は解けませんから、実際には有限個のA1~ANで打ち切って、N個の点θnでのk(θn)、c(θn)、αi’(θn)の値を与えて解くことになりますが、A1,A3,A5,・・・。は急速に小さく成りますので、実際は最初の3~4項まで取れば充分な精度で揚力や抗力を計算できます。

このとき対称翼の場合θに関しては0≦θ≦π/2の範囲でN点を与えて解けば良いので

の四点について係数を与えて、未知数A1,A3,A5,A7の四元連立方程式を解くことにする。

ここで、翼弦長c(y)はもちろん一定=c0であるが、さらに簡単化するために翼型係数k(y)は一定=2π、、迎え角もα’(y)も一定=α’の場合を計算する。このとき矩形翼であるからアスペクト比AR=b/c0である。そうすると連立方程式は

となる。こういった線形連立方程式を解くフリーソフトはネット上に沢山あるので、それらを利用(ここではMathematicaで解きました)してアスペクト比AR=2~10の範囲で解くと

| アスペクト比AR | A1 | A3 | A5 | A7 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 0.48339α’ | 0.02732α’ | 0.00355α’ | 0.00053α’ |

| 4 | 0.32042α’ | 0.03003α’ | 0.00504α’ | 0.00082α’ |

| 6 | 0.24018α’ | 0.02890α’ | 0.00570α’ | 0.00100α’ |

| 8 | 0.19231α’ | 0.02700α’ | 0.00597α’ | 0.00111α’ |

| 10 | 0.16047α’ | 0.02508α’ | 0.00604α’ | 0.00118α’ |

となります。

各アスペクト比のA1の値が、対応する楕円翼のA1の値より小さくなり、その分がA3、A5、・・・・へ分配されていることに注意してください。そのことは5.(2)5.の最初で説明したように、矩形翼では楕円翼に比べて揚力は減少し、誘導抗力は増えることを意味します。その影響がアスペクト比によりどの様に変化するかを見るには5.(2)4.の(12)式や(13)式に代入してみればよい。

ここでは翼幅方向の変化を調べてみる。A1、A3、A5、・・・・の値を5.(2)2.の(5)式及び5.(2)3.の(8)、(10)式に代入すればΔα(y)、CL(y)、CDi(y)がyの関数として求まります。ここで矩形翼ではb/c=ARであることに注意してアスペクト比AR=6の場合を計算すると

となる。

いまy/(b/2)≡Yを横軸にして、それぞれを楕円翼の場合のΔαellip=α’×0.25、CLellip=π×6×α’×0.25、CDiellip=π×6×(α’×0.25)2で割って楕円翼に対する相対値でグラフ表示する。楕円翼では無次元量にした揚力係数や誘導抗力係数は翼幅方向で一定値であったことを思い出してください。

となる。

無次元量で比較したので楕円翼の値は縦軸の値の1.0の位置に引いた水平線になります。揚力や誘導抗力の値そのものは、楕円翼・矩形翼の両方ともが翼端でゼロに近づいて行くことに注意して下さい。

下図は参考文献1.から引用した、実測された矩形翼の半翼幅に沿う揚力と抗力の分布です。これらの値は別稿「二次元翼理論」で説明した各翼幅位置yにおける圧力分布図から翼断面上の各位置における翼面の傾斜から各位置における圧力のz成分とx成分を求めます。そのz成分を翼表面一週にわたって積分して各y位置における揚力を、またx成分を翼表面一週にわたって積分して各y位置における抗力を求めます。そうして求めた揚力と抗力を翼幅位置を横軸にしてグラフにしたものです。

大体のところ理論と同じような傾向を示しているが、実際の矩形翼では特に大仰角における翼端部で、揚力、抗力ともに急激な増加が見られ理論と食い違っている。

アスペクト比をAR=4~8で変えて比較すると下図のようになります。大きさについて規格化していないので解りにくいが、アスペクト比が小さくなると楕円型の分布に近づいていきます。

下図の様なテーパー翼について説明する。この場合も翼型係数k(y)は一定=2π、、迎え角もα’(y)も一定=α’の場合を計算する。

パラメータとして新たにテーパーの度合いを表すλが付け加わるが、ここではλ=0.5(half taper)とλ=1(full taper:菱形翼)の場合のみ計算する。

ここで

だから

となる。そのため5.(2)3.の連立方程式(6)式と、その解は下記のようになる。

[λ=0.5(half taper)の場合]

アスペクト比AR=2~10の範囲で解くと

| アスペクト比AR | A1 | A3 | A5 | A7 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 0.49679α’ | 0.00673α’ | 0.00820α’ | -0.00083α’ |

| 4 | 0.33085α’ | 0.00753α’ | 0.00963α’ | -0.00087α’ |

| 6 | 0.24815α’ | 0.00732α’ | 0.00967α’ | -0.00079α’ |

| 8 | 0.19858α’ | 0.00689α’ | 0.00933α’ | -0.00070α’ |

| 10 | 0.16555α’ | 0.00642α’ | 0.00886α’ | -0.00062α’ |

各アスペクト比のA1の値が、対応する楕円翼のA1の値より小さく、その分がA3、A5、・・・・へ分配されている。そのときA1の値は矩形翼よりも楕円翼により近づいており、またA3、A5、・・・・も矩形翼の場合よりもより小さくなっていることに注意してください。そのことはλ=0.5のhalf taper翼の性能は楕円翼に近く、その差は小さいと言うことです。参考文献2.によるとλ=0.3~0.5の間に取ると楕円翼の場合とほとんど同じになります。

ここでも矩形翼と同様にλ=0.5、アスペクト比AR=6の場合にのΔα(y)、CL(y)、CDi(y)をYの関数として求めてみる。そのとき

であることに注意して

いまy/(b/2)≡Yを横軸にして、それぞれを楕円翼の場合のΔαellip=α’×0.25、CLellip=π×6×α’×0.25、CDiellip=π×6×(α’×0.25)2で割って楕円翼に対する相対値でグラフ表示する。揚力係数と誘導抗力係数の分布が似通ってきており、グラフからもλ=0.5のテーパー翼は楕円翼の性質に近いことが解る。

[λ=1(full taper:菱形翼)の場合]

5.(2)3.の連立方程式(6)式と、その解は下記のようになる。

アスペクト比AR=2~10の範囲で解くと

| アスペクト比AR | A1 | A3 | A5 | A7 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | 0.47497α’ | -0.05854α’ | -0.00387α’ | -0.00414α’ |

| 4 | 0.31806α’ | -0.05659α’ | -0.00033α’ | -0.00450α’ |

| 6 | 0.24043α’ | -0.05050α’ | 0.00177α’ | -0.00451α’ |

| 8 | 0.19371α’ | -0.04485α’ | 0.00291α’ | -0.00443α’ |

| 10 | 0.16237α’ | -0.04012α’ | 0.00353α’ | -0.00431α’ |

この場合、楕円翼からの差がかなり大きいことが解る。それはグラフの上からも確認できる。λ=1.0、アスペクト比AR=6の菱形翼に付いても同様なグラフを描いてみる。

ここでも楕円翼の値に対する相対値で示すと

となる。この場合、翼端で翼弦長がゼロになるため揚力係数も誘導抗力係数も発散してしまいます。

5.(2)3.、4.で求めた(7)~(14)式に、ここで求めたA1、A3、A5、A7値を代入して、全揚力一定、全誘導抗力一定、翼面積一定、・・・・・等々の付加条件を付けて翼型やアスペクト比やλを変えて比較してみるといろいろなことが解ります。しかし、その説明は省略して、具体的な計算例を幾つか揚げるにとどめます

楕円翼では揚力係数は翼幅方向で一定です。矩形翼では揚力も揚力係数も翼中央で大きいのに対して、テーパー翼でλ>0.5の場合、翼端側で揚力は減るが、揚力係数は増大します。後退翼ではその傾向がなお一層強まります。この事は三次元翼の失速特性を議論するときに重要な意味を持ちますが説明は省略します。

ここで取り扱った問題は翼の設計者に取って重要です。プラントルの微積分方程式を解くことにより、翼の縦横比、翼弦長の分布、仰角の分布、補助翼の操作、下げ翼(フラップ)の操作などの幾何学的特性の影響を知ることができるからです。この理論はある程度縦横比の大きい、後退角のない翼で、亜音速で飛ぶ飛行機の翼を設計する上で科学的な基礎を与えます。

この微積分方程式を解くのは簡単ではありませんが、級数展開法、図形計算法、繰り返し近似法、シュミット・フレドホルム方式による固有関数を用いる方法などが開発されました。

この微積分方程式を最初に解いたのはプラントルの助手であったアルバート・ベッツ(1919年の博士論文)です。彼はどの部分でも同じ断面を持ち、迎え角が同じである矩形翼について、翼のアスペクト比AR=b2/S(=b/c:矩形翼)を含むパラメータの冪展開による方法で解きました。

後にエーリッヒ・トレフツはポテンシャル理論の境界値問題としてもっと一般的な方法(1921年)で解いた。その詳細は参考文献15のp158~161で紹介されています。トレフツは著名な数学者カール・ルンゲの甥で優れた数学的才能を持っていたようです。この名前は別稿のカルマン・トレフツ変換(1914年)の所にも出てきましたが、彼もプラントルの門下生です。

今日普通に用いられている5(2)2.で説明したフーリエ級数展開による方法はおそらくグロアート[参考文献2.]当たりに始まるのだろう。

プランドルの設定課題C.は、与えられた全揚力と与えられた翼幅の場合誘導抗力が極小になるような揚力分布を見いだすことです。この答えは前節で見たように、設定課題B.を解く過程5.(2)4.ですでに得られています。そこで説明したフーリエ級数を用いる方法で設定課題B.を解けば、その過程で自動的に“楕円循環(揚力)分布が極小の誘導抗力を与える。”が証明できます。

しかし、これは三つの課題の中で二番目に解かれたもので、設定課題B.による証明以前にマックス・ムンクの博士論文(1918年)によって証明が与えられました。論文が手に入らないのでその詳細は解らないのですが、彼は揚力線理論を複葉翼に拡張して複葉翼の相互誘導抗力を考察することから“wi(y)が全翼幅にわたり一定であるとき誘導抗力が極小となる”ことを導いて証明したようです。それを後にアルバート・ベッツが、より簡単な証明に改良します。

現在では複葉翼が用いられることは無いのですが、揚力線理論の理解を深める上で有益な考察を含んでいますので、参考文献1.や2.を参考にしてここで紹介します。

これは

が与えられ且つ

であるとき

という付加条件とする極小問題を解くこです。

ムンクやベッツはこの問題を、複葉翼の一方の翼が他方の翼に下降流を誘導することで生じる相互誘導抗力の考察を通じて解決したようですので、まずその説明から始めます。

いままでは、一つの翼から生じる渦束がが自分自身の翼に発生させる下降流の効果を考えたが、二つの翼が或る場合は一方の翼(2)の渦束は他方の翼(1)の位置に下向きの下降流w12(y1)を与える同時に、他方の翼(1)はその渦束によって翼(2)に下降流w21(y2)を与える。

これらの作用の結果、両方の翼は自分自身によって引き起こされる自己誘導抵抗抗力(Di11とDi22)に加えて他の翼による相互誘導抗力(Di12とDi21)を持つことになる。ここでDi12は翼(2)が生じる渦束により翼(1)に誘導される抗力を意味する。同様にDi21は翼(1)が翼(2)に付加する誘導抗力である。

このとき、それぞれの翼が生じる渦束は他の翼の位置の水平方向の速度成分も変化させるが、この事に起因する抵抗の変化は二次以下の微少量となる。そのため今後の議論では水平速度の変化(x方向のみ成らずy方向も含めて)は無視する。

二つの翼がx方向にずれておらず、それぞれの翼の翼渦線(揚力線)が上下に並んでいる場合を考える。このとき、翼の周りに付随する渦(今後翼渦線と呼ぶ)は他の翼の位置に垂直速度成分を与えることはなく、水平速度成分だけを与える。これは無視するとしてものである。そのため翼の位置に生じる垂直速度成分は翼の後ろに生じる分離面中の渦糸(今後渦束と呼ぶ)による。

4.(3)1.でビオ・サバールの法則を用いて求めた、半無限に伸びる渦糸が作る速度場の公式を用いると、上図のy1’の位置に

なる速度が生じる。この垂直速度成分は

となる。そのため翼(2)から生じる全渦束が点y1’の位置に生じる下降流w12(y1’)は分離面全体に渡って積分して

となる。ここで∂Γ2/∂y2が部分積分によってΓ2になることに注意してください。これから相互誘導抗力の対称性が導かれるのですから。

この式を用いると翼(2)によって翼(1)に生じる相互誘導抗力Di12は

となる。

もし二つの翼が楕円型の循環分布を持っておりそれぞれの翼幅がb1、b2で、二翼の間隔をz0とすると

であるから、上式の具体的な形は

となる。

この積分の対称性から解るように、Di21に対しても同様な式が成り立つ。そのため二つの翼の循環分布が異なっても常に

が言える。つまり、食い違いのない複葉翼では相互の誘導による抗力は互いに等しい。これは他の方法によるのではあるがムンクによって初めて示された。

以上は複葉翼が上下に食い違いなく並んでいる場合で、このときには相互誘導抗力は常に正です。ところが二つが横に並んでいる場合には相互作用はこれとは異なります。

各翼は他の翼による上向きの気流中に存在する[上図参照]ことになるので、吹き下ろし流wが減少して誘導抗力の減少が起こる。そのため二翼の抗力の和は各々が離れて存在するときの抗力の和よりも小さくなります。これこそが、今まで説明してきた翼幅を長くしてアスペクト比を大きくすれば揚力/抗力比が大きくなるメカニズムそのものです。

この場合には、一つの翼から出る不連続面上の渦束が他の翼の位置に下降流を誘導するばかりてなく、翼の渦線(揚力線)そのものも他の翼に対して同様の作用をする。すなわち翼(2)が翼(1)のy1’の位置に誘導する下降流は翼(2)の翼渦線と渦束に起因する二つの成分から成る。

[翼(2)の渦束による下方流wA12(y1’)]

4.(3)1.でビオ・サバールの法則を用いて求めた、有限の長さの渦糸が作る速度場の公式を今の場合に当てはめると

となる。この内の鉛直方向の成分を書き出せば

となる。そのため翼(2)の分離面上の全渦束が点y1’の位置に生じる下降流wA12(y1’)は

となる。

[翼(2)の翼渦線(揚力線)による下方流wB12(y1’)]

図のように下翼が後方に食い違っている場合、点y1’に翼(2)の翼渦線(揚力線)が誘起する下降流は

となる。すなわち翼渦線(1)の場所では上向きの速度成分を持つことになる。そのためこの場合には、翼渦線(2)が翼(1)に生じる誘導抗力を減少させる。

一方、下翼前方に食い違っている場合には、翼渦線(2)は翼(1)の場所に下向きの速度成分を生じるので誘導抵抗を増大させる。

翼(2)に由来する上記二つの原因による下降流を加え合わせると、翼(1)の点y1’に生じる下降流は

となる。これを

に代入すると、翼(2)によって翼(1)に誘導される抗力は、翼幅がb1≠b2の場合も含めて

となる。図から解るようにこの式のα及びβの代わりにα+π、β+πを代入すると翼(1)の渦糸が翼(2)に誘導する抗力

が得られる。α=0とすれば両者は同じになり、Di12=Di21となり食い違いの無い複葉翼の結論になる。

このときDi12+Di21を計算してみると

となりαに関係しなくなる。つまり、Di12+Di21は二翼の食い違いの程度には無関係で、食い違いの無い場合に計算した一つの翼に生じる誘導抗力の二倍に成る。これもムンクによって初めて証明されたもので、これらはムンクの相互抵抗理論と言われる。

ここで注意して欲しいことは、これらの法則は二翼が食い違っても二翼の揚力分布に変化が起こらないときにのみ成立することです。一般に食い違いの程度を変化させると二翼の有効迎え角(従って揚力)は変化する。そのため食い違いの程度を変えたときに有効迎え角が、それ以前と同じになるように幾何学的な迎え角の補正を各翼の翼素に施しておく必要がある。

ここでは二枚の複葉翼に食い違いが無く、それぞれが楕円揚力分布をする場合を論じる。楕円揚力分布の場合は5.(1)5.で求めたように

が成り立つ。ここでL1とb1は翼(1)の揚力と翼幅、L2とb2は翼(2)の揚力と翼幅を意味する。

5.(3)2.で求めたように、食い違いの無い複葉翼のとき二翼の相互誘導抗力Di12=Di21は

となる。ただし、この積分を実行して関数σ(b1,b2,z0)を求めるのは簡単ではありません。参考文献15(p228)によると、σの積分は変数変換して楕円積分に帰着できるようです。また、参考文献2.のGlauertの説明によると、プラントルたちは、まず翼(2)が関係する渦によって翼(1)の位置に生じる下降流w12(y1)の分布を求めて

の積分値を図形的な数値積分で求めた様です。そして、これから逆にσをb1,b2,z0の関数として求めた。いずれにしてもコンピューターの無い当時に於いて、このような数値積分には膨大な労力を要したと思われます。

いずれにしても様々な翼幅b1、b2と二翼の上下間隔z0について数値計算しておけば、σは翼幅b1、b2と二翼の上下間隔z0の関数になります。そのときσをb1/b2[上下翼の翼幅比率]と2×z0/(b1+b2)[翼間隔を平均翼幅で割ったもの]の関数として表すと下図のようになります。ここではb1≧b2としているが、Di12とDi21の対称性から考えると一般性を失うものではない。

個々の翼のL1、b1とL2、b2と翼間隔z0が与えられれば、このグラフから読み取れるσを用いて楕円型複葉翼の全誘導抗力Diを直ちに計算できます。すなわち

となります。何度も注意したように実用化されている翼型と楕円型翼との差はそんなに大きくありませんから、任意翼に付いても上式はほぼそのまま利用できます。

ここで、それぞれが楕円揚力分布でかつ食い違いが無い複葉翼において、全揚力L1+L2≡Lと、翼幅b1、b2と翼間隔z0が与えられたときに全誘導抗力Diが極小に成るためにはどの様に揚力が分配されるべきかという問題を解いてみる。

今L1=λLとL2=(1-λ)Lとおくと

となる。ここで全誘導抗力Diが極小に成るためには(∂Di/∂λ)=0を満足するλにすればよい。すなわち

となる。このλを用いると、L1とL2の比は

となる。つまり揚力がこの比率を満足するようにすれば誘導抗力が極小になる。

このときの極小値Diminは

となる。ここでDimono/ellipは揚力がL1+L2=Lで翼幅がb1の単葉楕円翼の誘導抗力である。ところでχはσ<(b2/b1)に対して常に1よりも小さいので複葉の全誘導抗力の極小値Diminは常に単葉楕円翼の誘導抗力Dimono/ellipよりも小さくなる。下図は(b2/b1)の幾つかの値について、Dimin÷Dimono/ellipがz0/b1と共にどの様に変化するかを示している。

グラフから明らかなように複葉の誘導抗力は二葉の間隔z0が増大すると共に、またb1とb2の相違が小さくなると共に小さくなる。つまり与えられた翼幅と与えられた高さに対してb1=b2とすれば誘導抗力は極小となる。

上記の結果は誘導抗力に関しては単葉よりも複葉の方が有利なように見えるが、見かけほどではないことに注意すべきである。翼幅b1が等しく、そのときの揚力が等しい複葉翼(極小誘導抗力を与えるb2/b1=L2/L1=1の)と単葉翼の誘導抗力を求めてみる。その場合単葉翼の方が誘導抗力は少し大きくなるのであるが、複葉翼と揚力が等しいまま誘導抗力を複葉翼に等しくなるまで減じるには単葉翼の翼幅をb1の何倍にしなければならないかを求めてみる。その倍率をxとすれば

となる。このグラフは

のようになる。例えば翼幅b=10mで二翼の間隔がz0=2mの複葉翼は、揚力の等しい翼幅b=11.6mの単葉翼と誘導抗力は等しくなる。つまり単葉翼の翼幅を少し長くすればよい。

もちろん翼幅がほぼ等しい単葉翼が複葉翼と同じ揚力を生み出すためには翼弦長を倍近くにしなければならないから単純に両者の優劣を論じることはできないが、厚翼の有利さが認識されて以降は、その構造上の有利さから、ほとんどの飛行機が単葉翼を採用するようになった。

今までは楕円型揚力分布の複葉翼の誘導抗力極小問題を全揚力が一定の条件で解いたのであるが、ここでは、与えられた全揚力、与えられた翼幅、二翼間隔に対して、任意形状の単葉翼の誘導抗力が極小となる揚力分布(つまり翼形状)を決める問題を考察する。

この極小問題は多葉翼も含めて一般的にムンクにより解かれたのですが、さらにベッツが簡単化した方法を示した。ここでは単葉翼に付いてベッツの方法でこの極小問題を解いてみる。

ベッツは単葉翼の揚力を元々の翼が持つ揚力分布と、その翼形状をわずか変化させることで生じる揚力変化分の分布に分けた。そして単葉翼が二つの部分に分かれているとした。元もとの翼形状で元々の揚力を持つ翼Wと揚力の変化分に相当す揚力を持つ微小翼ΔWである。そしてこの微小翼ΔWは元々の翼Wの充分後方に位置するものとした。

つまり翼Wと微小翼ΔWが前後に並んだ複葉翼と考え、その両者の揚力で揚力変化を含む全揚力をになわせるのである。そして全誘導抗力は、この二翼にムンクの食い違い翼の相互抵抗理論を適用することで導こうというわけである。ムンクが証明したように食い違い翼の両方に働く相互誘導抗力の和は食い違いの程度によらず一定になることを思い出されたし。

そのとき、翼Wより充分後方に位置する微小翼ΔWの揚力変化に伴って生じる翼Wの位置の下降流の変化は無視できるとする。4.(3)2.で示したように微小翼ΔWより充分前方にある翼Wの位置における下降流(微小翼ΔWの揚力変動が生み出す)は無視できるほど小さくなるからである。

そのため、揚力の変動(微小翼ΔWがになう)による相互抗力として残るものは、翼Wと微小翼ΔWの両方が微小翼ΔWの位置に生ずる下降流wが、微小翼ΔWに存在する揚力変動δL(y)に作用するものだけとなる。

ここで、いま翼Wが誘導抗力極小の揚力分布(すなわち極小の翼型)であると仮定する。極小値では揚力分布のわずかな変動(全揚力は変わらないように変動させるとする)は、その結果として全誘導抗力の変動を生み出すようなことはない。上に述べたように全誘導抗力の変動は微小翼ΔWに生じるものだけを考えればよいので、このことは

が成り立つことを意味する。ここでw1とw2は微小翼ΔWの翼幅y1とy2の位置に生ずる下降流の速度成分w(y)です。またδL1とδL2は微小翼ΔWのy1とy2の位置の揚力変動成分δL(y)です。

ここで全揚力は不変だから揚力の変動分は互いに打ち消し合いδL1=-δL2として良い。そのため

が言える。揚力の変動は任意に選んでも良く、y1とy2はδL1=-δL2を満足する任意の位置の組み合わせに置き換えることができるから、結局微小翼ΔWの全翼幅にわたってw(y)=一定とならねばならいなことが証明できる。

ところで微小翼ΔWの位置は翼Wの位置の充分後方であったから、翼Wの位置における下降流は前記の値の半分になるが、そこでも翼幅方向にわたって一定であることが言える。

つまり翼の揚力が生じる渦シートが生み出す付加的な下降流の分布が翼幅方向で一定である場合(つまり揚力分布が楕円型の場合)が、誘導抗力極小となる。

この節は参考文献1.や2.の内容をそのまま紹介したものです。これらは、プラントルが揚力線理論を報告した論文(1918,1919年)を再録した“Vier

Abhandlungen zur Hydrodynamik und Aerodynamik”(これはGoogleBooksで全文が見られます。)に載っています。

5.(3)6.のベッツの方法と同様な証明がジョーンズによって参考文献3.のp105~107に要領よく与えられています。しかし或る程度解析的な説明がないと、ジョーンズの抽象的な説明から理解するのは難しいと思います。

何度も述べたように楕円翼は誘導抗力が極小値を取る翼型です。そのため楕円翼の揚力や誘導抗力の値は極値での値ですから、他の翼型(矩形翼、テーパー翼)との差は小さい(数パーセント程度)。そのためこの節では、楕円翼を翼の代表例として取り上げて論じる。

5.(1)5.で誘導抗力と揚力の関係として

を得た。しかしこの式のLは翼幅長bや翼弦長cにも関係するためにアスベクト比との関係が明瞭でない。そのため、5.(1)1.で求めた揚力や誘導抗力を

で割って無次元化した量にすると

の関係式が得られる。

5.(2)3.の結論を用いても同様な式

となる。

すなわち、誘導抗力は揚力の二乗に比例して増大し、翼のアスペクト比に逆比例して減少する。これは4.(1)2.で予測していた事柄で、きわめて重要な結論です。

このとき翼幅長が無限大の二次元翼では、アスペクト比AR→∞であるからCDi=0となり誘導抗力は発生しないことも解る。

理論的に計算された誘導抗力を実験で確かめた一例が下図です。

誘導抗力係数の理論値は抗力係数実測値の変化の様子をきわめて良く表している。理論値と実験値との間には、実用的な揚力係数範囲にわたって、ほぼ一定の差が存在するが、これは4.(1)3.ですでに注意した原因による。良好な翼の場合でも後端付近では流れの剥離が生じており、そこに生じる死水域の為に伴流抵抗(圧力抵抗)が生じる。また翼表面に沿って流れる所には必ず表面摩擦抵抗が存在する。この二つの抵抗を合わせて形状抵抗[断面抵抗](profile drag)というが、それがこの差の原因であろう。以下の議論で形状抗力係数をCDpで表す。

CDpによる差異を考慮すると、理論値と実測値との一致は驚くべきものです。参考文献1.でプラントルは次のように述懐している。

「・・・・・少しも期待していなかったにもかかわらず幸運にも翼理論は実際に役立つ結果を生むことになった。すなわち縦横比が異なるだけで他は等しい翼を調べると実測した抗力係数と理論値との差異はほとんどの場合ほぼ等しい事が解った。

この事から形状(断面)抗力係数(profile drag coefficient)は縦横比には無関係であると結論できる。そのため、或る縦横比の測定極曲線を他の縦横比のものに換算する事ができるであろう。・・・・・」

以下、その提案について説明する。

全体の抗力係数をCD、誘導抗力係数をCDi、形状抵抗係数をCDpとすると

となる。ここで同じ翼型ではあるがアスペクト比がAR1=b12/S1とAR2=b22/S2の翼について、形状抗力がアスペクト比に無関係である事を考慮すると

となる。これがアスペクト比が異なる楕円分布翼の抗力係数間の換算式です。

迎え角αに対しても同じような換算式が導ける。楕円分布翼についての5.(1)4.の結論または5.(2)2.の(5)式に前項で導いた関係式を代入すると

となる。

今考えている翼は有限長翼であるので、流れ出る渦束によって流れに下向きの速度成分wiが加わる。そのとき有限翼の場合も、同じ揚力係数においては無限翼の翼と同様の流れの中にあるべきである。そのため任意のアスペクト比の有限長翼の場合、有効仰え角(α’-Δα)が無限長翼の迎え角α0’と等しくなると考えるとができる。そのためアスペクト比がAR1=b12/S1とAR2=b22/S2の翼について説明すると

となる。これがアスペクト比が異なる楕円分布翼の迎え角間の換算式です。

[補足説明]

上記の換算式は、厳密には循環(揚力)分布が楕円の翼についてのみ成立するのですが、抗力は楕円分布のときに極小であって、一般に全ての大きさはその極小値付近ではあまり変化のないものであり、更に実際起こる揚力分布は(矩形翼の例で見たように)楕円分布から多くは離れていないから、これらの換算式は一般的に使用して充分好結果をもたらす。

下左図はアスペクト比1:1~1:7の矩形翼についての極曲線図です。抗力係数CDの零点を上記の式から予想される形状抗力係数CDpだけ右にずらした点から測って、同一の揚力について抗力係数の値を比較すると、まさしく誘導抗力係数がアスペクト比ARの逆数に比例して減少していることが解る。図中のカラー曲線は5.(4)1.で求めた楕円翼の理論曲線

です。揚力が大きくなると理論から少し外れてくるが理論と実測値の一致は驚くべきものです。理論が実測値をこれほど旨く説明できるということは、揚力が渦の存在に伴って生じるという循環理論の正しさを強く実証していると言って良い。またこの事実がグライダー、人力飛行機、長距離飛行専用機でアスペクト比の大きな翼が重要になる理由です。

上右図は前節の換算式によりアスペクト比1:5の場合になおした極曲線図ですが、いずれもほぼ一本の極曲線上に載っています。この換算式は、厳密には循環(揚力)分布が楕円の翼についてのみ成立するのですが、抗力は楕円分布のときに極小であって、一般に全ての大きさはその極小値付近ではあまり変化のないものであり、更に実際起こる揚力分布は、5.(2)5.の矩形翼の例で見たように、楕円分布から多くは離れていない。そのため、これらの換算式は一般的に使用して充分好結果をもたらす。

下左図はアスペクト比1:1~1:7まで変えたときの矩形翼について、迎え角α(α’=α+βではない)に対する揚力係数の変化を表すグラフです。5.(2)5.で求めた(15)式は楕円翼の場合であったが、矩形翼に付いても同様な関係式がほぼ満足されている。同一の迎え角α’で異なったアスペクト比翼の揚力係数を比較するとまさに無限翼幅翼のK倍に成っている。図中のカラー直線は5.(2)4.で求めた楕円翼の理論曲線

です。これはk0=2π×0.90として描いてあるが、この値をもう少し小さくすれば一致はもっと良くなる。この場合も理論と実測値の一致は驚くべきものです。

上右図は前節の換算式によりアスペクト比1:5の場合になおしたものです。この場合も、アスペクト比の違いにもかかわらずほぼ一本の曲線上に乗っている。揚力線理論の前提が成り立たなく成ると考えられるアスペクト比1:1の正方形翼形にいたってもなお換算式が近似的に満足されていることには驚かされるが、これはおそらく矩形翼の場合アスペクト比が小さくなると揚力分布が楕円翼に近づくことによるのだろう。

アスペクト比の換算式を施したものが、前記のグラフと同様に綺麗に一本の直線に載っていると言うことは揚力線理論の妥当性を立証していると言って良いでしょう。

このデータは翼型ゲッティンゲン389、翼弦(コード)20cm、翼幅(スパン)20~140cmの矩形翼を、流速U=30m/sのもとで測定したもので、ゲッティンゲン航空研究所の技術報告書(L. Prandtl, A. Betz ,and C. Wieselsberger ;Ergebnisse der Aerodynamischen Versuchsanstalt zu Gottingen ,Ⅰ(Munich und Berlin,1923),p50~53)に載っています。これらは後に様々な本に引用された有名なグラフです。

“揚力を増大しようとすると必然的に抗力も増える。” この発見は画期的です。さらに、“翼のアスペクト比を大きくすれば揚力/誘導抗力比を大きくできる。” これも大発見です。実際のところ注意深く設計された翼を持った飛行機が亜音速で飛行する場合、この誘導抵抗が抵抗の大半を占めるわけですから実用上きわめて重要な発見です。

プラントルたちがこれを理論的に解明したのは第一次世界大戦中(1914~1917年頃)のことで、これは直ちに最重要な技術報告(1917年)としてドイツ航空当局や航空機メーカーへ伝達される。そして戦後は広く普及して、アスペクト比をどのような値にするかは翼設計仕様の中でも最重要な調整項目となる。

ここの説明はロバート・T・ジョーンズ著(柘植俊一、麻生茂 訳)「翼理論」日刊工業新聞社p35~39を参考にしています。

下図はリーベックが設計した翼型ですが、レイノルズ数106という比較的低いレイノルズ数(人力飛行機はこの領域)で揚力係数2.2、揚力/抗力比約250という驚異的な性能を示したものです。翼性能は別稿「二次元翼理論」で説明したように翼表面の境界層に大きく影響されるので、翼の断面形状の設計で一番大切なことは境界層の制御をいかに行うかです。高揚抗比を実現するこの翼型は、二つの構想に基づいている。

一つは1930年代の後半になされたジェイコブス、谷、その他人々の研究から明らかになった層流翼の発想です。前縁の曲率半径を小さくし、最大厚さの位置をできるだけ後方にずらし、翼前半の厚みの変化をテーパー状にすることで翼上面における圧力勾配を負に押さえて層流境界層をできるだけ後ろまで維持するものです。上図の様に翼前半部では翼上面圧力は減少し続けていることにその特徴がある。層流境界層の摩擦抵抗が乱流のそれよりも小さいことを利用するものですが、層流翼のメカニズムについては別稿「二次元翼理論」7.(6)6.で説明しましたのでそこを御覧下さい。

もう一つの発想は、翼後半部では、流れの中に強い乱流を発生させて境界層の厚みの増大を防ぎ剥離を防いで圧力抵抗の増大を防ぐというものです。この翼型の特徴は上面が凹状に湾曲していることです。

この着想はおそらく1904年にプラントルが乱流を発生させるために提案した“面にくぼみを入れる”方法に始まる。翼面に窪みがあれば、流れが不連続に窪みに落ち込みあたかも吸い取られるような現象が起きて乱流が発生するのです。そのため境界層の厚みの増大が押さえられ窪みのない場合に比べて剥離しにくくなる。このとき生じる翼後半の圧力回復曲線はストラットフォード型回復といわれ、こういった翼型の特徴を示している。乱流に遷移すると剥離しにくくなることは別稿「二次元翼理論」7.(5)2.で説明しました。

こういった発想の翼断面は1945~1950年頃に精力的に研究された。下図は1947年にグラウェルト(M. B. Glauert)が研究した翼型とその圧力分布ですが、明らかに、これには前述の構想の先がけが読み取れる。

下図は人力飛行機ゴッサマーコンドル(Gossamer Condor)やゴッサマーアルバトロス(Gossamer Albatross)に採用された翼型(

Peter Lissaman が設計した 7769番翼型)ですが、まさに上記の形状をしている。

このタイプの翼型は、1988年にエーゲ海を渡った人力飛行機のダーダルス(Daedalus)や、1986年に世界初の無給油・無着陸世界一周に成功したボイジャー(Voyager)の前方翼(カナード)も採用している。

ダーダルスはマサチューセッツ工科大学のチームが制作。1988年4月23日ギリシャのクレタ島イラクリオンからサントリーニ島まで飛行。飛行距離115.11km、飛行時間3時間54分を記録した。

ダーダルス(Daedalus)三面図と翼型[ 拡大図][ダーダルスの詳細]

別稿で、Daedalusの翼型設計に付いての説明を引用。

こちらは、Daedalusの飛行に付いての説明です。

ボイジャー(Voyager)の写真[拡大写真]

別ページの図で示すように、ボイジャーは主翼やカナード翼も含めて機体の内部のほとんどを燃料タンクとして利用している。そのため離陸時に、主翼の翼端が予想外に下方へ撓んでしまったのだろう。設計者のバート・ルタンは離陸直後に伴送機で2時間程度伴走しながら翼端の破損状況を詳しく調べて安全を確認した後に飛行の続行を決断して出発させることにした。

ボイジャーの三面図[拡大三面図]、しかし最初はこの図の様な形だったようだ。

ボイジャーのコックビット[拡大図]

このタイプの翼型には注意すべき特性があります。それは層流境界層の維持が難しいことです。

人力飛行のように気象条件を選んで飛行できればよいのですが、ボイジャーのように雨天の中でも飛行を続けなければならない場合、前縁部に付着する雨粒が層流境界層を乱流に遷移させるのです。前縁部で境界層が乱流に遷移すると、上記のタイプの翼の揚力は急激に落ちます。前半部で層流が維持できない場合、ストラットフォード回復が始まる条件が満たされず、翼の後半部で流れが剥離してしまうからです。

事実ボイジャーは初期のテスト飛行で、雨天飛行時にカナード翼(前方翼)の急激な揚力低下が起こって頭下げとなり危険な状況に陥ったようです。下図はグレゴレックとブラッグがこの現象を確かめるために行ったテスト結果です。このテストでは雨の効果を模擬するために翼の前縁に1本のテープが貼り付けられた。実験結果は、境界層トリップとして貼り付けたテープが揚力の大幅な減少と抵抗の増大を引き起こすことを示している。

ボイジャーチームは、この現象を改善するためにカナード翼のルーフトップに強制的に乱流遷移を起こす突起を並べて翼後半の剥離を防ぐことにした[下左写真]。この改良で上記の不都合を改善できたことも、ボイジャーの世界一周成功に寄与したと思われる。下右図はルーフトップの気流攪乱チップが翼後半の剥離を防ぐ効果を示す実験結果です。

翼端から発生する翼端渦をおさえるために翼の端に端末小翼(ウィングレット winglet)をつけるアイディアは古くからある。ランチェスターも前世紀の前半にこのアイディアで特許を得ている。

ウィングレットの効果を検証するためには、その端末翼分を水平に伸ばしてアスペクト比を大きくした場合のアスペクト比効果よりもより良い効果が得られるか確かめなければならない。渦定理から明らかなように、翼から生じるトータルとしての渦の強度自体はウィングレットによって小さくできるわけではないであろう。この稿で見てきたように三次元翼では翼が生み出す渦による吹き下ろし流こそが揚力の源なのだから。ウィングレットの効果はおそらく、同じ強度の翼端渦(自由渦)ができるにしても翼位置における吹き下ろしの効果が少なくなるような位置(上方)に渦を移動できることにあるのだろう。ウィングレットの形状を考えれば、発生する翼端渦を翼端上方に移動させれば、吹き下ろし流の影響を軽減できることが予想される。

ウィングレットの有効性を理解するのは容易ではないが、結局のところ翼の付け根に生ずる曲げモーメントを増やすことなく揚力/誘導抗力比を大きくできるところにあるようです。モーメントが増大しても良ければ翼幅を楕円翼の形で左右に真っ直ぐ伸ばした方が揚力/誘導抗力比を改善する効果は大きいのですが、揚抗比の高い翼は必然的に細長い翼になり構造的に曲げモーメントに対する強度が問題になりますのでウィングレットが有効になるのだろう。実際のところ最近の旅客機の主翼は誘導抗力を減らすために昔に比べてずいぶんと細長くスマートになっています。もちろんこれはカーボンファイバーなと゜の軽くて強靱な新しい素材が可能にしたことではありますが。

下記に引用したのは、東昭先生の説明によるものですが、実際に実験してみると確かに有効な様で、最近では多くの定期便旅客機に採用されている。特に最近(2011年)就航したボーイング787の翼端形状を見ると、この機体などはウィングレットの有効性を積極的に利用しているようですね。

“・・・・翼端外側の吹き上げ域に小さい翼「翼端小翼(ウィングレット)」を上反角をつけて、できれば翼端の後方へずらして取り付けると、そこでは吹き上げ流の為に主流の仰角よりも大きくなるので、下図の様に小翼に働く揚力が前傾して主流方向には推進力となり抗力を若干減らす効果がある。

翼幅を同じ長さ外に伸ばすのに比べて、どういった利点があるのかというと、翼の付け根に対する曲げモーメントをある値に抑えた状態で揚力/誘導抗力比を大きくできる所がよい。

大型陸鳥の初列風切羽は、先端が細く削られていて、飛行中それらは上方に反って小翼を作る(下左図)。

飛行機のウィングレットは、それを真似て開発されたものである(上右図)。・・・・・”

流体力学には常識ではなかなか理解できない奇妙で不思議な発見が沢山あります。ベルヌーイの定理、吹送流の西岸強化、カルマンの渦列、Kutta-Joukowskiの定理、ラバール管による超音速流の形成、・・・等々、中でも翼のアスペクト比を大きくすれば揚力/誘導抗力比を改善できる定理はその不思議さの最たるものです。私自身この定理がとても不思議でしたので、いつかこの理論を解りやすく説明するHPを作りたいと思っていました。このHPはその不思議な定理のメカニズムを説明するものです。

上記の謎を解明したプラントルの揚力線理論(lifting line theory)を、我々のような素人にも解りやすく説明してくれている本は少ないのですが、このHPは下記文献の1.~3.に全面的に依存しています。また歴史的な部分は文献9.と10.に依存しています。

[参考文献の追記]

人力飛行機には永い歴史があります。1960年代後半の日本でも日本大学の木村秀政教授の研究室の活動が大々的に紹介(1966年2月リネット号)されていましたから、私にとっても興味深い事柄でした。しかし、当時のいろんな国で試みられていたどのプロジェクトも人力でやっと離陸に成功したという段階で、本当の意味での人力飛行が実現するのはまだまだ先のことだろうと思っていました。それで、人力飛行機に対する興味も次第に薄れていったのです。

そんな時代にマクリーディは突然、いとも簡単に人類の夢を実現(1977、1979年)してしまったのです。当時、文字通り降って湧いたような突然の報道だったと記憶しています。そのため、これは私を含めて多くの人々にとっても衝撃的な出来事だったと思います。なぜそんなに簡単に実現できたのかとても不思議でした。

人力飛行を実現する原理は翼のアスペクト比を大きくして揚力/誘導抗力比の高い翼を利用することです。この指導原理は私にとって不思議なものでしたから、そのメカニズムを理解したいと思われる方も多いのではないかと思って、浅薄・非力を顧みずこのHPを作りました。

[流体力学関連ページを制作しての独り言]