このページを印刷される方はこちらのバージョンをご利用下さい。ブラウザーでは見にくいのですが印刷は鮮明です。

中性子発見には一連の実験が関係しているが高校物理では詳しくやらない。これは初期の原子物理研究法を学ぶ恰好の題材なので参考書の記述を利用して説明する。

1914年ラザフォード(Ernest Rutherford、 英、 1871〜1937)は、重い原子核ではアルファ線が近付いても核からのクーロン力がアルファ線をはじき返してしまうが、軽い核ではアルファ線が著しく接近すると核またはアルファ粒子の破壊が起こるのではないかと考えた。空気にアルファ線を当て、核の破壊によって生ずるかも知れない粒子を、ZnSのシンチレーションによって見つけようとした。

シンチレーションとは呼蛍光体に放射線が衝突すると瞬間的に強く輝く光点が観測されることです。その発光を数えて放射線粒子を一つ一つ計数することができる。シンチレーションを生ずる物質はシンチレーターと呼ばれ初期の原子核実験では硫化亜鉛(ZnS)が用いられた。1903年にエルスターとガイテル、またクルックスが独立に発見した。1908年にラザフォードとガイガーは、これを使ってラジウムCから放出されたα粒子の数を数え、またそれに伴って流れる電流とからα粒子の電荷が2eであることを確かめた。

閃光(シンチレーション)を発するメカニズムは以下の通りです。発光物質中で荷電粒子は構成原子と衝突しイオン化を繰り返して運動エネルギーを失う。イオン化で生じた低いエネルギーの電子がさらに原子を励起し、その励起原子が基底状態に戻るときに可視領域の光を出す。荷電粒子では100%の検出感度があるが、γ線や中性子では10から数十%になる。γ(ガンマ)線は発光物質中で光電子またはコンプトン電子を発生し、中性子は発光物質中で反跳陽子を発生する。それら二次発生した荷電粒子が前述と同様なメカニズムにより発光をうながす。

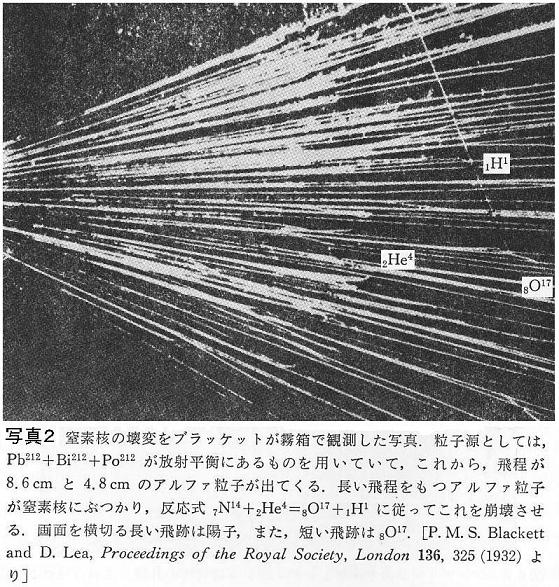

荷電粒子は物質中(気体も含めて)を通過するときに、物質原子の電子を電離して、自らは運動エネルギーを失う。次々とこの過程を繰り返して、ついには止まってしまう。このとき荷電粒子が静止するまでに物質中を走った距離を飛程という。当時荷電粒子の飛程は粒子の速度とともに単調に増大し、粒子の電荷とともに減少することが解っていた。放射性物質から飛び出てくるα粒子の運動エネルギーは決まっている。だからその周りの気体中で衝突によりエネルギーを失う間での飛程もほぼ決まっている。α線の飛距離はそのエネルギーに応じて一意に決まることは解っていた。(W.H.Bragg and R.D.Kleeman による一連の報告1904〜1907)それらの飛程は霧箱を用いると実際に目で見ることができる(写真2)。

1915年に入って弟子のマースデンは、アルファ線の照射を受けている空気から、長い飛程の粒子が放出されるのを観察した。最初は、空気中の水素がアルファ粒子との衝撃によってはじき飛ばされたとも考えられた。

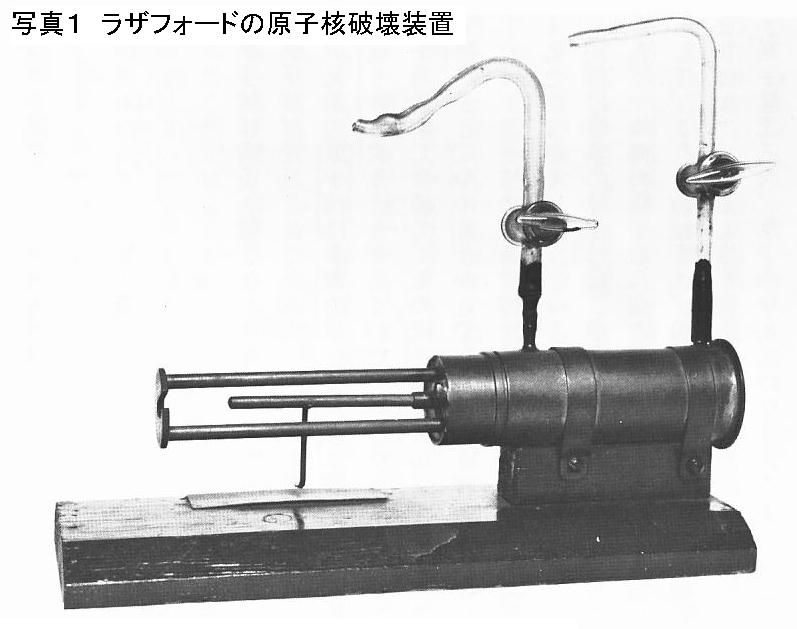

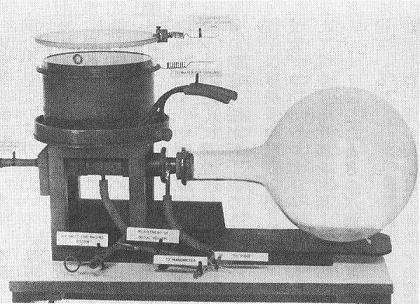

1917年から1919年にかけて、 図1(写真1) の装置を用いて、ラザフォードはいろいろな条件のもとで、この現象を観察した。

http://web.lemoyne.edu/~giunta/rutherford.html

[実験の詳細については、モリス・H・シャモス編著「物理学をつくった重要な実験はいかに報告されたか」を参照。]

DS間の距離をアルファ粒子の飛程よりも大きくすると硫化亜鉛(ZnS)のスクリーンには閃光を生じなくなるはずです。しかし、乾燥した空気を入れると、その空気密度から予想されるα粒子の飛程よりも遙かに長い距離移動して閃光を発する粒子が観測された。磁界中での振る舞いを調べてみると、その粒子は水素の原子核(陽子)であった。

[マースデンやラザフォードがこれらの実験を行った当時の状況についてはこちらを参照。この引用文の後半はこちらです。]

これを手にしたラザフォードの肖像画から分かるようにこれは小さな装置です。

つまりアルファ線が空気中の窒素核に当たり、核が破壊されて水素原子核(陽子)が放出されることが判明した。これは以下の式で表される最初の人工的な原子核破壊であった。

![]()

ラザフォードの成功の鍵は標的として軽い原子を用いたことにある。79電子単位の正電荷を持った金のように重い原子では電気的反発力が強すぎてアルファ粒子は原子核の近くに近づけなかったのです。そのため、この現象が長い間観測されなかった。このあたりの計算は高校物理の練習問題でこちらを参照。

彼は続いてチャドウィックとともに同様な装置で他の軽元素の破壊を系統的に研究した。その間に破壊によって生じる粒子(陽子)は、すべての方向にほぼ均等に放出される事を知り、装置を入射アルファ線に対して直角の方向に放出される粒子を数えるように改良した。そしてホウ素、窒素、フッ素、ネオン、ナトリウム、マグネシウム、アルミニウム、ケイ素、リン、硫黄、塩素、アルゴン、カリウムについても、アルファ線の衝撃により陽子が発生することを発見した。しかし、水素、ヘリウム、リチウム、ベリリウム、酸素、炭素については、アルファ線衝撃による陽子の発生は見られなかった。

彼らはシンチレーションをカウントする方法を用いたのであるが、弟子のブラッケットは1921年から反応過程をウィルソンの霧箱によって写真に撮る試みを開始した。ただし、この核反応の起こる確率は小さなものでその撮影は相当の忍耐が必要であった。次に掲げる写真は、ブラッケットが1924年の数ヶ月間に取った23,000枚の写真中の約400,0000本のアルファ線飛跡に対してたった8例起こっていた陽子発生反応の写真です。これは中でも写りの良い一枚で有名な写真です。

陽子の飛跡のほかには反応後の飛跡が1本しかないということは、アルファ粒子が窒素原子と一つになった事を示している。また飛跡の長さや方向(同じ事象を2台のカメラで異なった方向から撮って測定)からそれぞれのエネルギーや質量が予想できる。窒素原子は質量数14・陽子数7だから、生じた原子は質量数17=14+4-1・陽子数8=7+2-1の酸素原子です。(もちろん質量数や陽子数の意味が分かるのはもっと後です)

Blackett 1922 1923 1925 1932、左記の仕事はP.M.S.Blackettがキャヴェンディッシュ研究所に在籍した10年間に行われた。

彼は後にマンチェスター大学に移ったが、その後霧箱を使った宇宙線の研究や陽電子の存在の確認、陽電子/電子対の生成の飛跡による確認法の考案などを行い、ウィルソンの霧箱の方法の発展、原子核物理学と宇宙線の領域における諸発見の功績によりノーベル物理学賞(1948年)を受賞した。

霧箱は1897年にイギリスの物理学者ウィルソン(Wilson,Charles Thomson Rees,1869〜1959、1927年ノーベル物理学賞受賞)により発明された。閉じた容器中にアルゴンとエチルアルコールなどの混合気体を封入し飽和状態にしておく。荷電粒子が通過した直後、機械的に容器の容積を断熱膨張させると混合気体は過飽和状態となり、荷電粒子の通路で生成された正・負イオンを核として霧滴の列が形成される。この飛跡を側面からの照明によって観測する。

粒子の運動量を測定する場合には霧箱を磁場内に配置したり、またγ線の検出、シャワー粒子の観測には、鉄や鉛の薄板を多数個内蔵したりして用いられた。

C. T. R. Wilson, “On an Expansion Apparatus for Making Visible the Tracks

of Ionising Particles in Gases and Some Results Obtained by Its Use”, Proc. R. Soc. Lond. A 87, p277〜292, 1912年

1920年ラザフォードはロンドン王認協会で行ったベーカー講義(the Bakerian

Lecture)

http://web.lemoyne.edu/~giunta/ruth1920.html

で自分のしたアルファ線散乱実験に基づく有核原子モデルと、原子番号の存在を確立したバークラとモーズレーの仕事を講演した。また前記の原子核変換の研究について詳しく語った。その流れの中で原子核中に中性の粒子が存在しないと原子核の質量が旨く説明できないとして中性子の存在を予想した。

中性子は、陽子と電子が水素原子を形成する場合よりも更に密接に結合したもので、電荷が0で質量は水素原子にほぼ等しいものであると考えられた。このような粒子を考えれば、重い原子核が形成される機構を容易に説明できる。

中性子は次の性質を持つと予想された。

1)原子核に著しく接近しない限り、中性子と原子核の間には力は働かない。

2)そのため、物質中を自由に運動でき、一定の容器に閉じ込めることができない。

3)原子核の内部に容易に入り込んで、これと結合するか、核から陽子などを放出させる。

放射性核種の壊変のとき、またはアルファ線の衝撃によって原子核が破壊されるときに、中性子の放出が予想され、種々の実験が試みられた。しかし約10年の間、中性子を発見することはできなかった。当時のほとんどの放射線検出器は荷電粒子のイオン化作用を利用していたので、電荷のない中性子の検証はきわめて困難だった。

1928〜1930年ボーテ(Walther Bothe、独、1891〜1957)は弟子のベッカーとともに図2の装置で以下の実験をした。ポロニウム210Poの出すアルファ線を試料(S)(リチウム、ベリリウム、ホウ素等)に当てるとSから二次放射線が放出される。彼らはポロニウム(P)とガイガー・ミュラー計数管(Z)の間に様々な厚さの鉛板を置くことにより、二次放射線の透過力を測定した。

これはもともと1919年にラザフォードによって報告されていた原子核破壊実験(α線を窒素などの軽い原子に当てると陽子が発生した)の追試と、そのとき出るであろうと予想されたγ線を観測するために行ったのです。当時原子核の崩壊が起こると、崩壊後の原子核がエネルギー的に安定な状態に落ち着くためのγ線放射が伴うことは知られていた。

ガイガー・ミュラー計数管は1928年にH.ガイガーとW.ミュラーにより考案された。管中にガスを詰め、中心付近に細い針金を通し、管壁と針金との間に高圧をかけておく。管中を粒子が通過すると電離がおこる。そのとき、電場が強いため電離した電子は加速され、さらに他の原子に衝突して電子を叩き出す。以下同様な現象が連続的に繰り返され増幅されて雪崩現象が起こり一つの電気的パルスが発生する。この電気的なパルスをカウントする。このパルスは最初に電離した電子の数が少なくても観測できるので放射線粒子を一つ一つカウントできる。

ポロニウムを用いたのは高速のα粒子(5.3MeV)を放出するからであり、標的試料として軽い原子を用いたのは重い原子核だと原子核とα粒子のクーロン反発力によりα粒子が原子核に到達できずに核反応が生じないからです。

彼らの予想通り試料(図のS)としてリチウム、ベリリウム、ホウ素、フッ素を用いたとき、透過力の強い放射線が出ることが判明した。特にベリリウムの場合に放射線の強度が大きかった。以下これをベリリウム線と呼ぶ。この放射線はラザフォードが報告した二次放射線の陽子よりも遙かに透過力が大きかった。彼らは鉛を通過する透過力から、アルファ線の衝撃によってベリリウム等から放出される放射線は高エネルギーのガンマ線であると考えた。γ線がガイガー・ミュラー計数管内の気体に衝突し光電効果、コンプトン散乱等により微量であるが自由電子を発生してガイガー・ミュラー計数管が反応すると考えたのだ。

実際は下記の核反応が生じて中性子が放出されたのだが彼らはそれに気付かなかった。

![]()

ボーテ達の”ベリリウムからの放射線”の発見に刺激されて、フランスでイレーヌとフレデリックのジョリオ・キュリー夫妻が、同様な実験を始めた。1931年、彼らは

図3 の装置を用い、アルファ線衝撃によってベリリウムから放出される放射線(ベリリウム線)の性質を調べた。

装置の一番上にはポロニウム210Poの線源(強度約100mCi)が、標的試料(ベリリウム、ホウ素、リチウム等)に密着して置かれている。アルファ線(5.3MeV)よってたたかれた試料から未知放射線(ベリリウム線)が発生する。それは入射窓0.01mm厚のアルミニウム箔で出来ている電離箱に入射する。電離箱の上には1.5cm厚の鉛の遮蔽板が置かれているが、これはポロニウム210Poから出る弱いガンマ線を除去するためのもの。

電離箱とは1920年代に開発された荷電粒子検出装置で、正負の電極間にアルゴンなどのガスの入った箱です。電極間に電圧がかかっているときに荷電粒子がガス中を通ると,ガス分子が電離され、発生した電子はすみやかに正の電極へ移動するので、荷電粒子が電離箱へ入ったことが正電極の電位の変化により検出できる。また荷電粒子が継続的に電離箱に入射されれば正電極の平均電流より粒子の入射量が測定できる。電極間の電圧を増加させると電離した際に発生した電子がガスと衝突して二次電子が発生し、その数は荷電粒子がガス中で失ったエネルギーに比例するので、粒子の計数とエネルギーの推測が可能になる。

I.Curie, C. R. Acad. Sci. Paris, vol.193, p1412, 1931年

Curie and Joliot, C. R. Acad. Sci. Paris, vol.194, p273 1932年

彼らは[鉛の遮蔽板]と[電離箱の入射窓]の間に種々の物質を挿入して、ベリリウム線に対する遮蔽効果を、電離箱の電離電流の減少によって測定した。4.7cmの鉛板を挿入したら、電離電流は半減したので、ベリリウム線をガンマ線と考えれば、そのエネルギーは15〜20 MeVに相当することがわかった。

彼らは水素を含んだ物質(パラフィン)の遮蔽効果を調べようとしたとき奇妙な現象を発見した。(1932年1月18日報告)[鉛遮の蔽板]と[電離箱の入射窓]の間に水素を含む物質(パラフィン)を挿入すると、電離電流はかえって増加したのです。彼らは、この現象を詳しく調べ、水素を含む物質はベリリウム線の照射を受けると陽子を放出することをつきとめた。陽子は荷電粒子であるから電離効果が強くなり電流値が増したのです。

彼らはこの陽子をフレデリックが改良したウィルソン霧箱で検出した。霧箱中の飛程からベリリウム線によりパラフィンから叩き出された陽子のエネルギーは4.5MeVと推定された。ベリリウム線がガンマ線であり、コンプトン効果によって陽子がたたき出されたと考えて、ガンマ線のエネルギーを計算すると50MeVになる。叩き出されるものが電子の場合と違って陽子の場合は1836倍も重いのでそのように成る。簡単な見積もり計算はこちらを参照。

これは、ベリリウム原子核が、入射α粒子(ポロニウムが放出)の持つエネルギー(5.3MeV)の約10倍のエネルギーの電磁波(γ線)を放出したことになり、非常に奇妙なことであった。

[補足説明1]

実際、後にチャドウィックはこの解釈は以下の2点で間違っていると指摘している。(Proc. Roy.

Soc., A, 136, p. 692-708, 1932年のp693を参照。この論文の翻訳版の§1の中で説明されていますのでご覧下さい。)

ジュリオ・キュリー夫妻の1932年1月18日の報告を読んだチャドウィック(James Chadwick、英、1891〜1974)は、ただちにラザフォードに報告すると共に 図4(写真3) の装置を用いてベリリウム線の性質を調べる実験を開始した。

図4のベリリウムにポロニウム210Po(=ラジウムF:これが利用されたのは邪魔なβ線やγ線が出なので)からのアルファ線が当たるとベリリウム線が放出される。これがパラフィンまたはリチウム、ベリリウム、ホウ素、炭素、窒素含有物質(CNの重合物質)から原子核をたたき出す。たたき出された原子核は、右側の電離箱に入射し電気的パルスを発生する。

電気的パルスは増幅器を通してオシログラフによって検出される。この装置を用いることによって、ベリリウム線によってはじき飛ばされた原子核を一つ一つの電気的パルスによって計数することができる。またパルスの大きさから、はじき飛ばされた原子核の運動エネルギーが分かった。この頃には旧式のシンチレーションによる計数法に変わって、いろいろな自動記録の真空管装置が利用されるようになっていた。

さらに、原子核の運動エネルギーは霧箱中の飛跡(写真4参照)の長さからも推定された。例えばパラフィンからたたき出された電離性放射線の最大飛程を吸収板を挿入する事によって測定すると、空気層40cmに相当することが分かった。これと同じ飛程(つまり同じ速度)の陽子の電離作用と比較することからたたき出された粒子は陽子であることが分かる。

オシロスコープは波形を表示する手段にブラウン管を用いている。ブラウン管は陰極線管(Cathode Ray Tube)とも呼ばれ、1897年にドイツの科学者ブラウンによって発明された。これは磁気偏向でクルックス管前面の雲母(うんも)板に蛍光物質を塗った簡単なものであったが、のち偏向電極を放電管外につけた静電偏向型が考えられ、さらに偏向電極を管内に入れるとともに、熱陰極を使用したものに改良された。初期のものは観測記録のために写真乾板を管内に入れ、真空ポンプを使っていたが、1920年代になると、真空技術、蛍光物質、電子幾何光学などの進展に伴い、小型で簡単な今日の形のブラウン管が生まれた。

チャドウィックは、はじき飛ばされた原子核の質量と運動エネルギーの関係を調べ、この関係は入射粒子の質量が水素原子と同じ質量であると仮定すれば説明できることを示した。

また、この入射粒子の物質を通り抜ける性質から、この粒子は中性粒子でなければならないとした。実際同質量、同速度を持つ陽子は1/4mmの鉛板で止められるが、この未知粒子は10〜20cmの鉛板を容易に透過した。だからこの未知粒子の電荷はほとんど零でなければならないとした。

チャドウィックが未知粒子の質量を見積もった計算をたどってみる。これは高校物理で習う運動量保存則の恰好の練習問題です。ベリリウム線が粒子(質量mx)であると仮定し、静止しているターゲット原子核に正面衝突したとする。ターゲットに質量が既知の二種類の原子核を用いてその反跳速度を測定する。反跳原子核は荷電粒子だからその存在を観測でき運動エネルギーを測定できる。

衝突後の未知粒子の速度をvx’とすると運動量保存則より

![]()

完全弾性衝突だから跳ね返り係数について

![]()

が成立する。あるいはこのかわりにエネルギー保存則

![]()

を用いても良い。(1)と(2)、または(1)と(3)を連立させて解くとvAについて

![]()

が得られる。vBについても同様な式から

![]()

が求まる。(4)と(5)を未知数vx、mxの連立方程式として解くと未知粒子の質量mxが求まる。(4)と(5)の辺々を割り算して

![]()

となる。これをmxについて解くと

![]()

が求まる。チャドウィックは、A(水素原子核mA=1)、B(窒素原子核mB=14)について霧箱写真からの測定値、vA=3.3×107m/s、vB=4.7×106m/sを用いるとmx=1.16となり、未知粒子の質量は水素原子核(陽子)のそれにほぼ等しいことを知ることができた。ベリリウム線の粒子の質量が陽子の質量にほぼ等しいとすると、中性子と陽子の衝突で前方に出てくる陽子のエネルギーが4.5MeVであるから、陽子に衝突する中性子のエネルギーもまた4.5MeV程度になり

![]()

の核反応のエネルギー保存則と運動量保存則を満足することが、当時知られていたそれぞれの核質量とアインシュタインの質量とエネルギーの関係式E=mc2を用いて確かめられた。

この実験から水素原子とほぼ同じ質量を持つ中性粒子の存在を確証し、ベリリウム線こそラザフォードの予想した中性粒子にほかならないと結論づけて1932年2月17日Nature誌(vol.129, p312, 1932年)に投稿http://www.chemteam.info/Chem-History/Chadwick-neutron-letter.html

した。そして続報(Proc. Roy. Soc., A, 136, p. 692-708, 1932年) この日本語訳はこちら。

http://www.chemteam.info/Chem-History/Chadwick-1932/Chadwick-neutron.html

で詳細を発表。1920年にラザフォードによって予想された中性粒子は、このようにして12年後に弟子のチャドウィックによってその存在が確かめられた。彼はその業績により1935年ノーベル物理学賞を受賞した。

チャドウィックが成功した理由は、彼が中性子という考えに準備ができており、それまでに発見の為の沢山の試みをしたが旨く行かず失敗を繰り返していたことにある。それ故に、中性子が現れるやいなやただちにその本質を理解し、僅か10日ばかりの実験で、明白にかつ充分納得のいくやり方でそれを確認することができた。

中性子発見後もチャドウィックは師のラザフォードと同じように、中性子を陽子と電子の複合体と考えていた。実際当時測定されていた中性子の質量は陽子と電子の質量の和よりも少し軽い(結合により安定化して)と考えられていた。またハイゼンベルグは陽子は電子を交換する(電子を受け取ったとき中性子になる)ことにより交換力を生じ原子核が安定化すると考えた。しかしその後、この考え方は、以下の実験事実と矛盾することが解ってきた。

以上のような経過をへて中性子は陽子と同じような基本的な素粒子であるという認識が確立した。

ただし、ここで中性子が陽子と電子に崩壊するβ崩壊とは何なのかという疑問が出てくるが、その答は1933年のエンリコ・フェルミの「弱い相互作用の理論(β崩壊の理論)」を待たなければならなかった。[フェルミの 「β崩壊の理論」 に付いては、別稿の 江沢洋「現代物理学」15章 素粒子 15-4-3 を参照されたし。}

中性子が電荷を持たないことから原子核と容易に衝突し、原子核に取り込まれたり、原子核を破壊する現象が次々と見つかり、中性子はその後の原子核反応研究で中心的な役割を果たした。

参考書

1.スティーブン・ワインバーグ著、本間三郎訳「電子と原子核の発見」日系サイエンス社、1986年、171〜178頁

2.エミリオ・セグレ著、久保亮五、矢崎裕二訳「X線からクオークまで」みすず書房、1982年、235〜245頁

3.中村誠太郎、小沼通二編「ノーベル賞講演、物理学 第5巻」講談社、1978年、141〜152頁

4.木村一治、玉木英彦、訳著「中性子の発見と研究」大日本出版(1950年刊)

この中からJames Chadwick, Proc.Roy.Soc.,A, 136, p692, 1932年の日本語訳を引用。